ISAでのフィールドバスの標準化

(その3)

(株)エム・システム技研 開発部 主管技師

ISA/SP50発行の“Draft Functional Guidelines”(1987年4月)に基づき、フィールドバスに対する要求機能の説明を続けます.前回はH1(注1)、H2(注2)のどちらにも必須のフィールドバスの機能について説明しました。今回は、H1のみに必須な機能のうち、トポロジーと電気的環境について説明します。

1.トポロジー

トポロジーという言葉は数学の位相空間(Topological Space)の用語で、ここでは機器間の配線の仕方という意味に使っています。フィールドバスのトポロジーとして必要最低限の機能は、親局1台と子局4台がフィールドバスのメディアとしてのツイストペアケーブルにつながることです。この場合、子局は常に親局からの問合せに応えるだけで子局から親局に積極的に話しかけることは要求していません。つまり、必要最低限の機能として、通信の双方向性は要求していません。

フィールドバスのバスという言葉のニュアンスからフィールドバスにはもっと多くの接続ノードがあるべきだという意見も当然ありますが、米国でフィールドバスの機能検討に指導的な役割を果たしているエクソン社では、1つのフィールドバスには1ループ分の制御を担当する機器がつながれば十分としています。多数の制御ループを1つのフィールドバスにつなぐのは、フィールドバスが故障した場合にダメージを受けるループが多くなり、好ましくないという考え方に基づいているためです。このようなノード数の規定でも、DC20mAのアナログ信号の配線方法に比べると、現場と計器室との間の配線数を半分以下に減らすことができ、計装費用は低減します。

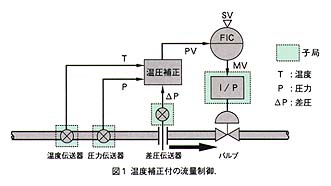

また、親局1台と子局4台という最小限のノード数であっても、例えば図1に示すようなやや複雑な温圧補正演算付きの流量制御ループをも1つのフィールドバスで計装できます。この場合、ちょうど、親局1台と子局4台の構成になります。親局は計器室内の制御装置であり、流量制御(FIC)と温圧補正演算を担当します。子局は現場機器の差圧伝送器、圧力伝送器、温度伝送器、バルブ・アクチュエータから構成されます。

2.電気的環境

フィールドバスで使用する信号配線では、既設のプラントの配線を利用することが多くあります。この場合、4~20mAのアナログ信号伝送用の50ペアの配線を束ねたケーブルの一部をフィールドバス用に使用することが多いと考えられます。このようなケーブルでは、各ペア配線ごとにシールドがある場合や、束ねたケーブル全体でしかシールドがないことがあります。したがって、当然ながらフィールドバスとDC4~20mA信号との間で予想される干渉についても考慮してフィールドバスの配線材のサイズや伝送距離を規定すべきです。

このほかにもH1に必須な機能がありますので次号以降で説明します。

(注1)H1:DC4~20mA計器が使われている分野を対象とし、その環境をフィールドバスで置き換えることを意図している場合。

(注2)H2:H1の分野を拡大し、高速のシーケンス処理などを行う分野を対象としている場合。