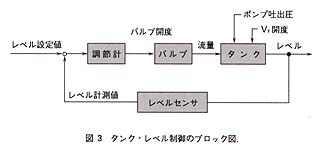

(3)フィードバック制御

図3のブロック図で、調節計はタンクのレベル設定値とレベルの計測値を常に比較してバルブV1の開度を修正しています。このように、設定値と計測値の差をなくすよう監視・修正する制御方式をフィードバック制御と呼んでいます。この方式をとれば、外乱によって制御したい量が乱されても、常に設定値にもどるようにバルブ開度は自動的に操作されます。フィードバック制御は外乱に自動的に対応し、正常状態を保持できる点に大きな特長があります。

(4)調節計

調節計は、設定値と計測値を比較して制御演算を行い、制御出力として4~20mAの電流信号を発生します。調節計では通常、自動(オート)/手動(マニュアル)/カスケードなど制御モードの切換えができるようになっています。自動モードでは、制御出力はPID制御演算により決定されます。手動モードでは、人間が制御出力を変更・調整します。また、カスケードモードでは、設定値が別の調節計の制御出力として外部から与えられます。

調節計は、DCS(分散制御システム)が出現するまでは、1台の工業計器の形をとっていましたが、DCSが出現してからは、DCSのなかのソフトウェア・モジュールを使用して実現されています。

(5)PID制御

最近、プロセス制御の制御方式として高度な制御理論に基づく多変数制御やファジー制御なども一部試みられています。しかし、現在実用されているプラントの制御方式の90%以上は従来からのPID制御が占めており、現実のプロセス制御において確固たる地位を保っています。

PID制御では設定値と制御したい量の偏差に比例(Proportional)、積分(Integral)、微分(Derivative)操作を行い、これらを加え合わせた量を制御出力としています。各操作の効き具合は、プラントの特性に合わせて現場で臨機応変に調整(チューニング)できます。

何もPID制御を使わなくても、比例制御だけで十分の感じがしますが、これだけでは制御したい量が設定値に一致しないままプラントが落着いてしまうことがあります。これを避けるために積分制御が必要です。積分制御があれば、