1.現状の問題点

ここでは、当社のパルス入出力変換器が従来抱えていた問題点のうち主なものを取りあげて解説します。まず第1は、パルスを入力しているが出力が出ないという動作不具合に関するもので少し詳しく、次に各種入力信号への対応に自由度がないなどの機能の不足に関するものを簡潔に紹介します。

(1)問題点-クレーム?

パルス入力変換器に信号を接続する際、大抵の人は、「パルスだから、オン・オフするものだからあまり深く考えなくても簡単につながるはずだ」という気持ちをもっているのではないかと思います。

仕様がはっきりつかみにくいのがパルス入力仕様の特徴(?)です。パラメータが電圧・電流軸にかかわるものだけならわかりやすいのですが、もう1つ時間軸が加わり、さらにそのデューティサイクルが入るとなると、もうお手上げの世界になります。

仕様がはっきり理解されずに使用され不具合になってしまう例をあげ、取扱いの際の留意点について述べたいと思います。

たとえば、あるパルス入力変換器の許容入力周波数の最大値が1kHzであると仕様書に書かれていたとします。ユーザーは、この変換器は繰り返し周期1ms以上の入力パルスであればこれを認識するであろうと想像します。

一方、変換器、いやその設計者は、「入ってくる信号は1kHzまでということにしているのだから、あまり高い周波数は通らなくてよい。かえってノイズによる誤動作につながる。クレームはゴメンだ」ということで、20μs以下の幅のパルスはフィルタを設けて通らないよう設計していました。

この変換器に500Hzの矩形波を入力する場合を考えます。500Hzといえば最大周波数の半分で仕様の範囲内にありますから一見問題はないかのように思えます。しかしながら、入力した矩形波が『繰り返し周期2ms、パルス幅10μs』、つまりデューティサイクルでいえば1/200であったとすれば、パルスは変換器の入力回路のフィルタを通過することができず、期待した値は出力されません。

このような例はよくあることで、筆者も過去何回となくこういった失敗で質問を受けたことがあります。

では、どうしてこうなったのでしょうか、仕様書の不備によるものでしょうか、それとも当社営業マンやユーザーの皆さんの早とちりによるものなのでしょうか。

私は両方であると思います。仕様書は、不備とは言いきれませんが、肝心なことがわかりやすく表現できていないところがあります。それを見て変換器を選ばれるユーザーが間違って解釈してしまう恐れがあるということだと思います。

仕様書では、入力の最大周波数を規定する場合に、デューティサイクルを併記するなどして、入力回路が検出できる最小のパルス幅を何らかの形で明確にする必要があります。もし、これが欠如していたとすれば、メーカー側に大きな責任があり、弁解の余地はありませんが……。この例に関しては、とにかく、ユーザー側の心構えとして、たとえ周波数が同じパルスであってもデューティサイクルが異なれば、変換器にとっては、もはや同じではないということを認識いただくことが大切です。

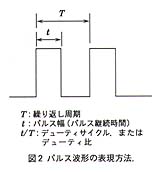

すなわち、入力するパルス幅(パルス継続時間)とその繰り返し周期(パルス間の時間間隔)がどうなっているのかを把握することがポイントになります(図2)。

もう1つ、入力パルスのデューティサイクルに関連した不具合について紹介します。こちらは変換器の内部回路固有の問題で、回路の種類によっては問題にならないこともありますが、変換器の入力がコンデンサ結合(AC結合)になっている場合です。何の工夫もなく入力信号をコンデンサで結合すると、入力パルスのデューティサイクルの影響を受け、結合後の信号レベルは図3のようにシフトします。入力のしきい値があるDC値で規定されている回路なら