前述のように入力の最大周波数がこのくらいで、そのときのデューティがこの範囲にあるときに限り入力を受付けることができますなどという、変数が同時に複数存在する、直感的に理解しづらい表現は避けるべきです。このような表現では繰り返し周波数が表に出され、実際に回路上問題となる周波数成分はデューティの制限の項目に隠れてしまっています。

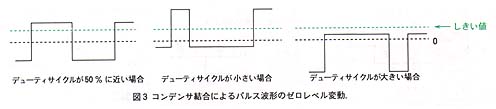

だからといって、デューティの制限を削除しようとすると、今度はコンデンサ結合でしきい値レベルがシフトするという問題にぶつかります。しかし、この方は入力回路にレベルシフトの生じない回路を採用することで避けることもできます。

以上のような理由で、 新製品での入力仕様の表示については周波数とデューティサイクルというまぎらわしい表現を改め、入力回路を通ることができる最小のパルス幅を規定するようにしています。

(2)問題点-すぐ特物になる

当社では、これまでどちらかというとパルス変換器はおろそかにされていたようなところがありました。これといったリファインが施されず、設計当初のままの回路が使われてきました。言い替えれば枯れた回路を採用しているとも言えるわけですが、このためちょっとした仕様の変更に簡単に対応することが難しく、特物と呼ばれる特殊仕様にせざるを得ないことがたびたびありました。特物にも標準からかけ離れる度合いによって段階があります。回路定数の変更以外に回路自体の改造を強いられるような、はなはだしい特物は、製作工数で社内をわずらわし、納期でユーザーに迷惑をかけることになりがちであり、できるだけ減らす方向で考えたいものです。特物を少しでも少なくするには、標準仕様でカバーできる範囲を広げておいて、ちょっとした要求であるならば、わずかな工数で対応できるような設計をしておくことが必要ではないかと思います。そうすることにより特物の大部分は吸収してしまうことができるはずだと考えています。

2.新形機種の特長

以上の問題点に考慮して、新製品の入力回路ではあらゆる入力のバリエーションに、できるだけ容易に対応できるよう、配慮しながら設計しました。

では、次にそれらの特長を見ていきたいと思います。

新形機種の入力回路は小さな1枚の基板としてモジュール化され、ベース基板の上に実装されており、すべての機種に共通に使用されています。この基板上にはディップスイッチや可変抵抗器、LEDなどが実装され、オープンコレクタやリレー接点などの無電圧入力、電圧入力、2線式電流パルス入力など入力の種類の切替え、入力フィルタの選択などはディップスイッチを操作するだけで簡単に行えるようになっています(図4)。

入力パルスのしきい値を指定される要求がよくあることから、Hi側のしきい値とLo側のしきい値とをそれぞれ独立に設定できるようにしたので、ユーザーの要求どおりのしきい値の設定が容易に行えるようになりました。

変換器の前面の扉を開けると内側には入力回路基板が立っており、スイッチ類や可変抵抗器がならんでいるのが見えます。マイクロプロセッサ搭載形ではプログラミングユニットPU-2接続用のモジュラジャックコネクタがその基板横に位置しています(図5)。

入力パルスの検知状態をしめすインディケータランプを標準で装