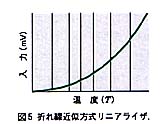

(2)リニアライズ

熱電対が生ずる熱起電力は温度に対してリニアではありません。計装システムでは、これを温度に対してリニアな信号に変換しておくことが必要です。これをアナログ回路で行うときは、入力をいくつかの区間に分け、区間内を直線で近似する折れ線近似方式が採用されています。エム・システム技研の製品では7折れ線(一部5折れ線)近似回路を用いています(図5)。またマイコンを使ったデジタル演算方式では、熱起電力の値を熱電対の種類ごとに内部メモリに記憶させておくことによって、アナログ演算方式より格段に細かい折れ線近似を実現してリニアライズの精度を高めています。エム・システム技研の製品では10℃ごとの熱起電力値を記憶しています。したがって、たとえば測定レンジが1000℃の場合には100折れ線の近似になります。

(3)冷接点補償

測定原理にまでさかのぼりますが、熱電対の出力信号は一般に基準温度(冷接点温度)を0℃にとったときの熱起電力値で表示されています。しかし、実際の測定では、冷接点温度は0℃ではなく、カップル変換器の入力端子の温度であり、室温の変化とともに変動します。そこで、測定温度を示す0℃基準の熱起電力を求めるには、変換器の入力端子(冷接点)の温度を測定し、これによって熱起電力値を補正しなければなりません。これを一般に冷接点補償と呼んでいます。

冷接点補償のためには、冷接点温度測定センサとその信号を受けて動作する冷接点補償電圧発生回路が必要です(図4参照)。この補償精度は熱電対による温度測定の精度に直接影響するため、熱応答の速い冷接点温度センサと精度の高い補償電圧発生回路を用いなければなりません。エム・システム技研のスペックソフト形変換器(マイコン搭載デジタル演算方式)では、熱電対の種類別に特性を記憶し、使用する熱電対に応じた補償電圧を発生することにより冷接点補償誤差±0.5℃以下を実現しています。

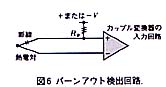

(4)バーンアウト検出

熱電対が断線すると、変換器への入力電圧がゼロになるため、測定対象の温度が低いと間違って判断される危険があります。温度制御システムでこのような判断ミスがあると、実際の温度が設定値より高いのにさらに温度を上げる方向に制御が働き、大きい事故に至る恐れがあります。そこで、熱電対の断線を検出してこのような事故を防ぐ回路が必要になります。

図6にそのための回路の一例を示します。熱電対が断線すると、抵抗RBを介してあらかじめ設定した直流電圧が入力端子の+側に加わり、回路はこれによって断線と判断し過熱事故を防止することができます。

(5)絶縁回路

これは入力信号と出力信号を直流的に絶縁する回路であり、素子としてはトランスまたはフォトカップラが一般に使われています。入力信号と出力信号が変換器の中で直流的につながっていると、入力の外部回路と出力の外部回路がつながることになるため、支障が生じないことをあらかじめ確認しておく必要があります。簡単なシステムでは非絶縁の信号変換器も使われますが、たとえばセンサ信号が大地に対して電位をもっている場合などもあり、使いやすさを考えると一般に入出力間が直流的に絶縁されている機種が推奨されます。

(6)出力回路

一般に測定レンジに対応する標準化信号(DC4~20mAなど)を発生するための回路であり、高インピーダンスの電流信号を得るため電力増幅が行われます。また、ゼロ、スパンを正確に合わせるためのゼロ調整回路、スパン調整回路も一般に出力回路中に備えています。

以上カップル変換器についてやや詳しくその回路構成を紹介しました。カップル変換器は入力・出力信号ともに直流信号であり、これと同様な直流入出力変換器の場