流量測定(その2)

松山技術コンサルタント事務所 松山 裕

2.電磁流量

(前号から続く)

(4)ライニングと電極構造

一般の電磁流量計では、平均流速に比例して液中に発生する起電力を、検出器左右の電極によってピックアップします。そのため測定管の内壁は、電極部以外を絶縁物でライニングする必要があります。ライニングには、ネオプレンゴム、ポリウレタンゴムやふっ素樹脂が使用されます。耐食性の点ではふっ素樹脂が一番良いのですが、加工がなかなか難しい。初めは三ふっ化樹脂をライニングしたり、四ふっ化樹脂のパイプを測定管内に挿入したりしました。しかし、ライニングは剥がれやすく、パイプは負圧に弱いという欠点があり、当時はトラブルの連続でした。

その後、溶融成形できるテフロンが開発され、現在は補強板を測定管内に入れ、これごとテフロンをモールドすることにより、丈夫なテフロンライニングができるようになりました。

一方、テフロンは軟らかいので、摩耗性のある流体には向いていません。そこで、金属管に絶縁物をライニングするのではなく、絶縁物そのものでパイプを作る構造が検討されました。いろいろな材質が考えられましたが、結局アルミナセラミックスを使用した製品が成功しました。アルミナセラミックスは、耐摩耗性、耐食性、耐熱性に優れており、電磁流量計の適用範囲を広げています。

ライニングとならんでトラブルの原因となっていたのは電極部からの液洩れです。テフロンは時間がたつと塑性変形を起こすので、電極をテフロンに押しつけてシールしていても、そのうちに洩れてきます。これにはバックアップスプリングでたえず押しつけるような構造を採用して解決しました。

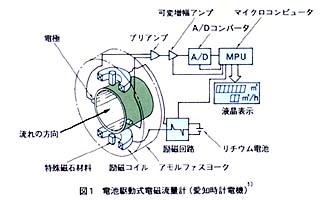

上記のような一般用電磁流量計以外に、特殊な電磁流量計があります。たとえば、電池駆動式です。これは愛知時計電機が開発したもので、内蔵のリチウム電池で10年間の連続測定が可能です。原理図を図1に示します。これは励磁コイルの中に磁気保持力を持つ特殊磁石材料を入れ、磁界を反転させるときのみ、電流を流す残留磁気励磁方式を採用し、超低消費電力化を実現しています。

そのほか、最近開発された製品でおもしろいものに、Bailey Fischer&Porter(アメリカ)の非満水用電磁流量計があります。これは下水道関係でかなり使用されていますが、日本では販売されていないので、説明は省略します。

3.渦流量計

渦流量計は、流れの中に置いた棒状の物体の後に、規則的な渦が発生することを利用し、その渦の周波数を測定して流速を知るものです。この棒状物体を口径既知の測定管に入れれば、流量計になります。

渦流量計が製品化されたのは、日本、アメリカともに1968年ころであり、比較的新しい流量計ですが、その後多くの製品が開発され、今や有力流量計の1つとなりました。しかし、その優れた特性の割にはもうひとつ伸びなやんでいるところがあります。最近の渦流量計の技術開発の力点は、この伸びなやみを打破するために、(I)故障を少なくするための開発、(II)