流量測定(その3)

松山技術コンサルタント事務所 松山 裕

4.コリオリ式流量計

現在、市場にある流量計の大部分は、体積流量を測定する方式です。しかし、流量測定の目的の大部分は、質量流量の測定にあるといってもよいでしょう。また、流体の温度・圧力・密度が変化するとき、体積流量のみを測定しているのでは、流量測定の目的を達成できないのは明らかです。

その意味で、直接、質量流量を測定できるコリオリ式流量計や熱式流量計の出現は、画期的であるといえます。

本節では、まずコリオリ式流量計の原理を説明し、ついで最近の製品開発の動向について説明します。

(1)コリオリ式流量計の原理

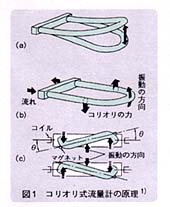

コリオリ式流量計の原理図を図1に示します。(a)に示すように、流体が流れているU字形のチューブは、外部からの励磁により上下に振動しています。このチューブの振動の固有振動数は、チューブのばね定数と、チューブおよびチューブ中の流体の質量によって決まります。このU字管は、左端で保持されているので、先端へ行くほど振幅は大きくなります。したがって、流体はU字管の根本から先端へ進むにつれ、垂直方向の速度が増加します。つまり、流体のある部分をとれば、チューブから垂直方向の加速度を受けていることになります。このことは、流体がチューブから質量×加速度に比例する力を受けることにほかならず<注> 、その結果チューブは流体から反力を受けます。これをコリオリの力といいます。一方、流体が先端部から根本へ戻るときのことを考えると、加速度の方向は逆になります(図1(b)参照)。その結果、U字管は左右にねじられますが、このねじれ角は流体の質量流量に比例します。また、このねじれは、振動の方向によって図1(c)に示すように変化し、U字管の基本振動に対する位相の差の形となります。これをピックアップし、質量流量に比例した信号として出力します。なお、原理はU字管で説明しましたが、加速度の方向を正逆にできるならば、どんな構造でも使用できます。

以上の原理からわかるように、このチューブは流体を流す管路であると同時に、流量を測定するセンサでもあります。したがって、チューブの弾性的特性(チューブの形状・材質・口径・肉厚などにより大きく変化する)は、コリオリ式流量計の性能を左右することがわかります。

(2)製品開発の動向

コリオリ式流量計では、前述のようにチューブは常に振動しています。そのため、外部からの振動の影響を受けやすく、開発当初は非常に使いにくい計器でした。現在の製品は、通常、チューブを2本使い、これを逆位相で振動させ、外部の振動の影響を相殺する構造を採用しています。2本のチューブには、流量計に入る流れを2つに分岐して流す方法が一般的ですが、流れを分けずに2本のチューブに直列に流すこともあります。これはチューブ内部の洗浄性をよくするためで、結晶化しやすい液体、沈殿する傾向の液体、サニタリー用に採用されています。

前述のように、チューブは重要部品であり、メーカー各社はチューブの構造や材質をいろいろ工夫しています。チューブの構造は、大きく下記の3種類に分けられます。

(I)U字形、トライアングル形

(II)曲線形(S字形、オメガ形、B形、らせん形など)

(III)直管形

(I)のU字形、トライアングル形は、先行メーカーでありかつ、現在、市場の大部分を抑えているMicroMotionが採用している構造であり、もっとも実績が多い方式です。

これに対し、後発メーカー各社