しかし、複雑な構造をとればとるほど、液体中の固形物や気泡が抜けにくくなります。そのためメーカー各社は、流体に応じて取付姿勢を選択するよう、ユーザーに説明しています。たとえばMicro Motionは下記のようにいっています。

(イ)スラリー液、気泡混入液や洗浄を必要とするプロセスでは、垂直配管に取り付ける。これにより固形分は下に、気泡は上に抜ける。

(ロ)気体や、沈降性の強いスラリー液の場合は、水平配管にチューブが逆U字形になるよう取り付ける。これはガス中のドレインやスラリー液中の固形物をチューブから排出させるためである。

一方、このような問題をクリアーするため、最近は(III)の直管形の新製品を発表するメーカーが増えています。直管なら垂直に設置することによって、上記(イ)、(ロ)のケースでも問題ないからです。また、チューブ内部の洗浄も容易です。

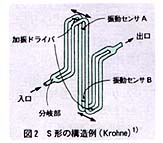

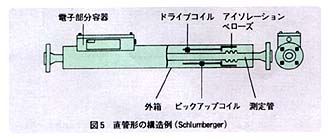

しかし、直管形の製品を作るには多くの技術的課題があります。まず、直管は曲線形に比べて硬いので、共振周波数は1桁くらい高く、振幅は1桁くらい小さくなります。次にチューブが温度によって長さが変わったり、外部からの応力を受けたとき、逃げ場がないことです。そのため、完全な直管を採用したメーカーは、温度や応力の対策に工夫をしています。Schlumberger(アメリカ)はベローズを使用しており(図5)、Krohne(ドイツ)は補償シリンダというものを使用しています。直管形の先行メーカーであるEndress+Hauser(ドイツ)はチューブの分岐部に工夫をしています。また、完全な直管ではなく、少し曲げたチューブを使用するメーカーがかなりあります。

このような構造の問題以外に、より安い製品が発表される傾向があります(Endress+Hauserの新型など)。コリオリ式流量計は、優れた性能をもった流量計なので、価格が安くなると需要が増えるのではないかと期待されます。

なお、同じ原理を使ったコリオリ式粉粒体流量計(ドイツのSchenck社)もありますが、説明は省略します。

◆引用文献◆

1)松山 裕:実用流量測定、省エネルギーセンター(1995)

<注>ニュートンの第2法則による。

松山 裕

松山技術コンサルタント事務所

所長