調節動作の進化

風早 正宏

MKKインターナショナル

MKKインターナショナル

技術は、変化し淘汰されて進化します。

比例・積分・微分調節動作(PID)は、半世紀ほど前まではプラント現場にありました。30数年前から中央制御室へ移動して、現在に至りました。近い将来には、再び現場に帰って行くと思います。この技術的進化は、ユーザーから見たコスト、信頼性、保守しやすさなどの「容易さ」で淘汰されて進んだと思います。

本稿前半で進化過程を探って、後半で起こりつつある変化を観察しようと思います。

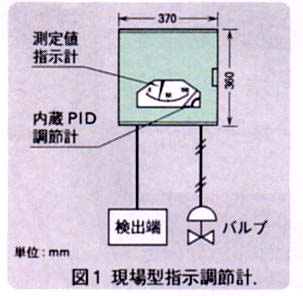

現場型指示(あるいは記録)調節計

図1は現場型指示調節計の外観の一例です。今日の計器に比較して非常に大きく、屋外設置もできるように作られていました。内部には温度、圧力などの検出信号を受ける測定部分とPID部分が同居していて、可動部の多い機械式でした。

現場型調節計は、可動部の摩耗と埃や腐食などで故障が多く信頼性に欠けました。また、大きなプラントで計器が分散していると、運転員にとって、プラント状態の把握は難しいことでした。

制御室とグラフィック パネル

そこで、設置条件が良い中央制御室を作って、そこに主要な調節計を移す「計装の集中化」が唱えられました。計器盤上(パネル)にプラントをグラフィック表示し、その中に計器を取り付けて、プラント状態が読み取りやすくなりました。これでPIDは主として制御室へと移住しました。

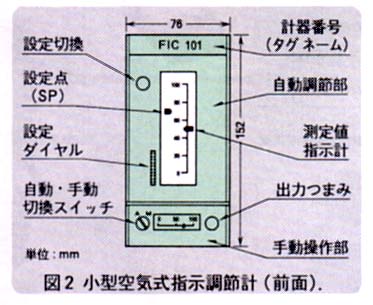

小型指示調節計

現場型計器をグラフィックパネルに取付けたのでは、計器盤が大きくなったり、いろいろの不都合がありましたので、小形の空気式指示調節計が開発されました。図2に前面外観の一例を示します。

パネル占拠面積を小さくするため、計器前面はとくに小さく作られました。小形化は直接ユーザーの計装コストの低減に反映しました。

空気式調節計は、いまだ信頼性が不充分でしたので、自動調節部と手動操作部が分離されていました。自動調節部を取り外して修理する間、手動操作部で調節弁操作を続けられるようにするのが目的でした。

1955年ごろから電子式PID調節計が開発されました。その前面外観と外形は空気式を踏襲していました。電子式調節計の主要部品はトランジスタと後にはオペアンプ集積回路でした。ここで、PIDは機械部品からオペアンプへと居所を移しました。

部品自身の改良とその使用技術の向上で電子式の信頼性は高まり、自動調節部と手動操作部を分離しておく必要もなくなりました。これで自動・手動切換も円滑になり、使い易さも改善されました。

今でも大きなプラントでは、1対の信号線の設備費は計器自体よりも高いと言われます。しかし、空気配管の設置費と保守費に比較すると極めて有利でした。

電子式の価格は空気式より高かったのですが、信号線を含む総合コスト、信頼性、使いやすさから1960年代を通して空気式に取って代わりました。

DCS

1964年に、PIDを間欠的にデジタル計算で実行するDDCの可能性が実証されました。1970年代初めに、これがマイクロプロセッサ(μP)の発明と結び付いてDCS