SI単位の話(1)

新計量法とSI単位

1993年11月に新しい計量法が施行されました。新計量法の最大のテーマは、日本の単位をSI単位に統一することにあります。このことについては、皆様もご存知のことと思いますが、それでは“SI単位とは何か?”“なぜSI単位にしなければいけないのか?”となるとあまりご存知でない方も多いかと思います。

単位系とは?

単位系とは、少数の基本単位をまず決め、これから各種の単位を組み立てて作るシステムと、その単位全体のことをいいます。私たちは今、メートル法を使っていますが、これはメートルと秒を基本単位とした単位系です。ところが、基本単位には当然質量または重量が必要ですが、このどちらをとるのかが大問題なのです。

従来、日本の産業界では重量をとってきました。SI単位系は、質量をとることになっています。これが後で出てくる圧力の単位に大きな影響を与えるのです。

単位系のいろいろ

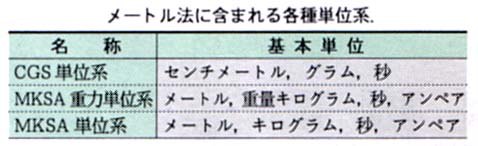

単位系には昔の日本の尺貫法、アメリカやイギリスで使っているヤード・ポンド法などがありますが、メートル法でもいろいろあります。これを下表に示します。以下これについてざっと見て行きます。

(1)CGS単位系

長さにセンチメートル(cm)、質量にグラム(g)、時間に秒(s)をとるのでCGS単位系といいます。従来物理学の分野で使われていましたが、扱う量が大きいときは不便なので、工業用には使われませんでした。しかし、この単位系の組立単位であるポアズ(粘度の単位)やストークス(動粘度の単位)は従来工業用に使用されています。実はこのポアズとストークスは、新計量法でも、今後の使用が認められています。

(2)MKSA重力単位系

長さにメートル(m)、重量にキログラム(kg)、時間に秒(s)、電流にアンペア(A)をとるので、MKSA重力単位系といいます。人間は、物体の質量を重さの感覚で把握しているので、このやり方は人間になじみやすいのですが、質量の単位が(重量キログラム)/(重力の加速度)という形で表現されることになり、やや不便です。また重力の加速度(要するに地球の引力)は地球上の諸地点により0.5%程度の違いがあります。

(3)MKSA単位系

上記の(2)と同じですが、キログラムといっても質量をとっています。これなら、地球のどこでも、また宇宙のどこでも通用するので便利といえます。このMKSA単位系を拡張し、あらゆる量の表示に使える単位系として考えられたのが、国際単位系(略称SI)です。SIは、フランス語のSysteme International d'Unites の頭文字をとったものです。

今まで見てきたように、いろいろな単位系があると科学技術や産業の発展の障害になります。そこで、世界的にこのSI単位系を使用しようということが1960年、国際度量衡総会で決まり、日本もこれに従うことになったわけです。

SI単位の問題点

SI単位に切換えるとなるといくつかの問題点があります。そのうち一番大きいのは圧力でしょう。従来はkgf/cm2を使っていたのが、Pa(パスカル)を使うこととなり、1kgf/cm2=0.981×105 Paとなります。この点についての説明と対策は、次回に譲ります(なお、kgfは重量キログラムを表します)。