論理制御(LOGIC CONTROL)

風早 正宏

MKKインターナショナル

MKKインターナショナル

PID制御と共に、シーケンス制御、バッチ制御などの論理制御は長い歴史をもっています。本稿では、まず、論理制御も包含しているDCSとPLCの特徴とを述べます。後半で、DCSとPLCの融合が図られていることと、PAバッチ制御理論の体系化を紹介します。

DCSの特徴

PAで計器を外筐に入れて作り、おのおのに計器名(TAG NAME)を付けていた流れをくんで、DCSでは計器ブロック(FUNCTION BLOCK)と呼ぶ機能単位のソフトウェアを作って、これに計器名を付けて使っています。信号変数名には入力、出力、PVなど一般技術用語を使っています。

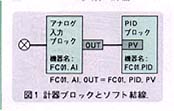

図1に制御ループFC01でアナログ入力ブロック(AI)の出力(OUT)(変数名はFC01.AI.OUT)とPIDブロックのPV入力(FC01.PID.PV)を結線する例を示します。高級言語のステートメントのように2変数を等号で結ぶだけで結線できます。

論理制御用にタイマ、カウンタ、論理演算ブロック、モータ起動停止ブロックなど多数の計器ブロックが作られています。これらは連続制御用計器ブロックと区別なく混用して使えます。接点にも計器名を付けて、上の例と同様に結線しています。

DCS変数の形、使い方、それを集合するデータ ベースは、高級言語技術を取り入れたものです。計器ブロックの概念は、最近普及し出したオブジェクト指向プログラム方法(OBJECT ORIENTED METHODOLOGY)を先取りした設計思想です。DCSはユーザーに友好的設計になっているのも特徴です。

PLC

論理制御装置は、古くは電磁リレーを電線で結線して作られました。もしDCSを1台に何百個もの計器をソフトウェアにして入れたものとするならば、PLCは無数のリレーを主体としたものと言えます。PLCの基本設計は、リレー回路知識とAND、OR、NOTなどのコンピュータ基本動作を対応付けて、機械言語によるプログラム手法を使って出発しました。以後これを踏襲しています。

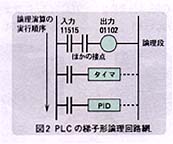

PLCの結線には一般に図2のような梯子形論理回路網(LADDER NETWORK)が使われます。梯子の段(RUNG)に当るところごとに論理回路を構成します。図の最上論理段では接点入力11515と今1つの接点入力の両方がオンのとき、出力コイル01102がオンになります。PLCは論理演算を上段から下段へと実行します。

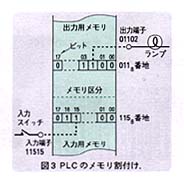

PLCの入出力端子はメモリの絶対番地数とビット番号に直結しています。計器名や変数名ではありません。図3でのメモリ割付けでは、入力用メモリ番地1158の15ビットが図2の入力になっています。011 8番地の02ビットが出力です。タイマ、カウンタ、PIDなど複雑な動作も論理段に割り付けます。そのため動作設計する上で自由度が少なくなります。

このような機械言語手法を使い、コンピュータの基本的動作を中心にした特殊目的用システムであるPLCは、非常に小形に、高速に、コスト安にできます。また、PLCメーカーがオン・オフ入出力機器