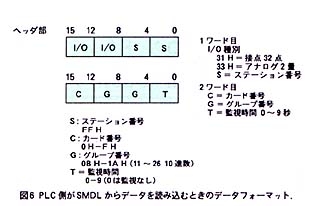

図6はSMDLからの読込み時のフォーマット形式です。図から1ワード目のビット位置8から15までの8ビットでI/O種別の指定が行われます。I/O種別は、31Hの場合が接点32点の読込みで、33Hの場合がアナログ2量の読込みとなります。また、ビット位置0から7でSMDLのステーション番号の指定(FFHを使用します)が行われます。

また、2ワード目のビット位置0から3までの4ビットで監視タイマの時間指定(0から9秒)が行われます。この時間を越えてもデータが送られてこなかった場合には、「RUN接点」の異常が出力されます。ビット位置の12から15までの4ビットでSMDLのカード番号指定(0からFH)が行われ、ビット位置4から11の8ビットでグループNo.の指定(0BHから1AH)が行われます。

7.データ部のフォーマット構成

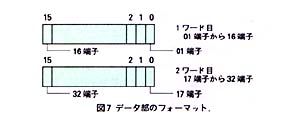

ヘッダ部で指定されたI/O種別ごとに、データ部で実際のデータが指定されます。データ部は、ヘッダ部のアドレス(120Hから13FH)から32ワードまたは64ワード後ろのアドレスに書き込みます。

たとえば、ヘッダ部120-121Hのエリア1定義のデータは140-141Hまたは160-161Hのデータアドレスとなります。また、ヘッダ部130-131Hのエリア9定義のデータは150-151Hまたは170-171Hのデータアドレスとなります。データ部の構成は図7に示すとおりです。

接点の位置はビット単位で指定されます(ヘッダ部のI/O種別31Hおよび32Hの場合)。

アナログデータの場合は、1ワードでアナログ1点が指定でき2ワードで2点のアナログデータが扱え、0から100%のデータが-2000(10進数)から+2000(10進数)として扱われます。ビット位置15が符号ビットとなります。

おわりに

以上のように、PLCにSMDLとの送・受信用ソフトを組み込むことによってNestBusにつながる機器とPLCの間で相互にデータを伝送できます。

これによって既設のPLCシステムを大幅に機能アップし、PLCのソフトを大幅に変更せずにPLCをDCS化することができます。これはSMDLを使用する大きなメリットです。

なお、スーパーDCS用監視・操作ソフトとしてSFDが用意されていますから、PLCからのデータもSMDL、NestBusを介してパソコンの画面上に容易に表示できます。

初めに述べたとおりPLCインタフェースユニットとしては各社のPLCに接続できるように開発を行っていますから、ほとんどすべての既設のPLCと接続できます。ぜひPLCインタフェース(形式:SMDL)を使用し設備の機能アップを図ってみてください。