極低温測定と信号変換器

南極で零下71.6℃が観測され、日本人が南極で今までに体験した最低温度であるとの記事が最近の朝日新聞('95.5.9付)に載っていました(ちなみに、地球上でかつて観測されている最低気温は零下89.2℃とのことです)。ただし、これは自然状態のもとでという条件付の話であり、人工的には絶対零度(0K=-273.15℃)に極めて近い低温(極低温)が実現されていることは、ご存じのとおりです。たとえば、このような低温下で見られる超電導現象の実験や超電導を利用した強力なマグネットの実現、さらにその応用としての磁気浮上やリニアモータカーなど話題はいろいろ豊富であり、極低温という条件もまんざら私達の生活からかけ離れたものではなくなってきています。

常温を中心とする広い範囲で正確に温度を測るセンサとしては、測温抵抗体(RTD、 Resistance Temperature Detector)が一般に使われています。これは、金属など導体の電気抵抗値が温度によって変化し、良い再現性をもっていることを利用したものです。その具体的な素子としては、0℃で100Ωの抵抗値をもつように作られた白金抵抗体(Pt100)が多用されています。 極低温の話に戻って、このような低い温度でも測温抵抗体は使えるのでしょうか?答えは“イエス”です。しかしPt100ではなく、専用の素子として白金コバルト温度計が開発されています。その理由はPt100の温度に対する感度が極低温になると極めて小さくなり、良い精度での測定が困難になるためです。もう少し立ち入って言えば、純金属中の自由電子の流れにくさ(抵抗値)を左右しているのは結晶格子の振動に起因する電子の散乱であり、極低温では振動が極めて小さくなるため、抵抗値は不純物に起因する散乱で決まる一定値に近づき、温度感度がなくなります。これに対し白金コバルト温度計では、磁性不純物(この場合コバルト)が微量添加されていて、伝導電子とスピンの相互作用という新たな現象を利用することによって温度感度をもたせることが可能になります。白金コバルト温度計の測定対象温度範囲はおおよそ4~300Kです。

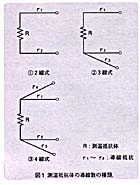

次に、この白金コバルト温度計用の信号変換器についてお話しますが、それに先立ち、測温抵抗体と信号変換器をつなぐ導線の数と測定方式について簡単に触れておきます。測定方式としては、2線式、3線式、4線式の3種類があります。2線式は測温抵抗体と信号変換器の間の距離が短い場合にとられる簡易測定方式であり、距離が長くなると導線の抵抗値とその温度変動の影響を受けるため測定精度が低下します(図1・1参照)。3線式は変換器側にブリッジ測定回路(図2参照)を置くことによって導線抵抗の影響をキャンセルする現実的測定方式であり、ある程度距離が長くても実用上十分な測定精度が確保できるため、工業測定では広く一般に採用されています(図1・2参照)。