温度測定(その2)

松山 裕

松山技術コンサルタント事務所 所長

松山技術コンサルタント事務所 所長

4.光ファイバを使用する温度計

接触式温度測定の分野で新しい製品と言えば、光ファイバを使用する温度計がほとんどです。しかし、光ファイバの使い方にはいろいろなケースがあり、それぞれ特長があります。

まず、これを表1のように原理的に分類し、この順で説明します。

(1)熱放射式

熱放射式と言うのは、原理的には放射温度計と同じです。これにはレンズ集光形、光ファイバ直接形、黒体形の3種類があります。

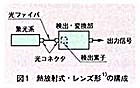

レンズ形は、一般の放射温度計における集光系と検出部を分離し、その間を光ファイバで結んだものです(図1)。集光系には、通常、小さいレンズが先端にあり、ここで集めた光を光ファイバで検出部に送り、電気信号に変換します。集光系は小形なので、狭い場所の測温が可能、光ファイバは曲げられるので物体の裏側の温度測定が可能という特長があります。また、強力な電磁場下や爆発性雰囲気の場所、水膜や水蒸気の多い場所、真空容器内といった特殊なアプリケーションが可能であり、多くのメーカーが製作しています。

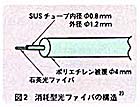

光ファイバ直接形は図1の集光系がないものですが、最近開発された製品に、これを消耗型浸漬熱電対の代わりに使用できるものがあります。溶鋼や溶銑の温度測定には、現在、使い捨て型の熱電対が使用されていますが、使い捨てのため、コストが高い、連続的な測定が困難などの欠点があります。ここで説明する製品は図2の構造の光ファイバのワイヤーを使用し、この先端を溶鋼(または溶銑)内に浸漬して、その温度を測定するものです。光ファイバの浸漬された部分は、ただちに溶鋼温度に達し、その温度に対応した熱放射エネルギーを発生します。これを光ファイバを介して検出・変換部に送り、電気信号に変換します。浸漬部分は高温の溶鋼によって焼損しますが、それ以前に温度測定値が得られます。また、焼損部は20~40mm程度のため、コストは比較的安く、またワイヤーは100~500m単位でボビンに巻き、測定の都度、送り込みと引き上げを行うことにより、自動化が可能です。なお、光ファイバは径が0.125mmと細く、かつ浸漬部は周囲を溶鋼に囲まれているので、その部分は黒体 注1)とみなされます。そのため、放射率の補正は不要です。この光ファイバ温度計は、NKKの子会社へリオスが開発・発売したものです。 黒体形は、図1の集光系の代わりに密閉した閉端管を取り付けたもので、この閉端管を測定したい場所に置きます。閉端管は温度が高くなると、内部よりその温度に対応した熱放射エネルギーを発生しますので、これを光ファイバを介して検出部に導き、温度を測定します。この閉端管の内部は黒体と見なされるので、この方式をメーカーは黒体式と言っています。

1200℃以上の温度測定には、通常、白金系熱電対を使用しますが、これは高価でありかつ寿命が短いので、この方式のほうがランニングコストが少なくてすむ利点があります。

神戸製鋼では、この方式の温度計を使用し、超高温HIP装置 注2)内の温度測定に成功しています。従来はタングステン・レニウム熱電対を使用していましたが、熱電対素線の劣化が著しく、安定かつ長期間の使用は困難だったもので