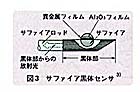

アメリカのラクストロン社は、上記の閉端管の代わりに、サファイアロッドの先端に貴金属の薄膜をスパッタリングしたものを使用しています(図3)。このサファイアロッドは、直径が1.27mmと細く、応答が速いという特長があります。同社ではこれをサファイア黒体センサと言っています。この製品は、日本ではワイ・オー・システムが扱っています。

(2)蛍光式

私たちが日常使用している蛍光灯は、放電によって水銀ガスが発する紫外線を、管の内壁に塗布されている蛍光体が受け、紫外線を白色の光に変えています。このような光を蛍光またはルミネッセンスと言い、高温の物体が発する熱放射と区別しています。

蛍光体の中には、誘起された蛍光の性質が蛍光体の温度によって大きく変わるものがあり、この性質を利用して温度を測定するのが蛍光式温度計です。これには2つの方式があり、誘起された蛍光の波長や強度が温度によって変わることを利用するものと、パルス的な励起光によって誘起された蛍光の減衰時間が温度によって変わることを利用するものがあります。前者の構成と、蛍光と温度の関係を図4に示します。LEDからの励起光とガリウム砒素の結晶で誘起された蛍光は、同じ光ファイバを通ります。センサプローブから戻った蛍光は干渉フィルタで2つに分けられ、各々電気信号に変換されてからその比を測定します。この比は温度と一定の関係があるので、これより温度がわかります。この製品はスウェーデンのアセア社(現在ABB社)が開発したもので、日本では高岳製作所が技術提携により製造販売しています。

後者はアメリカのラクストロン社が開発したもので、日本ではアステックが輸入販売、安立計器が技術提携により製造販売しています。

この方式の温度計の利用分野は、熱放射式のレンズ形とほぼ同じですが、電子レンジ内の温度測定とか、変圧器の巻線の温度測定のように、低温側にウェイトがあります。

(3)半導体透過式

ガリウム砒素、カドミウム・テルルなどの半導体では、ある波長から短い波長に対しては入射された光の吸収量が急激に増加する性質があり、この波長を光吸収端波長と言います。この波長は半導体の温度の関数なので、この性質を利用して温度を測定することができます。この原理の製品は、カナダのノーテック社が製造しています(日本では、アステックが輸入販売)。

◆引用文献◆

1)JIS C 1612(1988)

2)山田善郎・山中善吉:消耗型光ファイバ放射温度計、計装、Vol.38、No.2、p.66

3)松山 裕:温度の測定と制御、省エネルギーセンター、p.194(1989)

4)伊藤高文:光ルミネセンス効果を利用した接触式光ファイバ温度計、センサ技術、Vol.13、No.5、p.18(1993)

<注1>理想的な熱放射体のことで、このとき放射率は1となります。

<注2>2000℃、1000気圧といった高温高圧下でセラミックなどを加圧焼結する装置。

松山 裕

松山技術コンサルタント事務所

所長