気体成分測定(その2)

松山 裕

松山技術コンサルタント事務所 所長

松山技術コンサルタント事務所 所長

3.赤外線吸収式気体分析計

一酸化炭素(CO)、二酸化炭素(CO2)などの異なった原子から成る分子は、特定の波長帯の赤外線を吸収する性質をもっています。この吸収波長帯は、気体によって異なります(COでは4.7μm付近、CO2では4.3μm付近)ので、その波長帯における赤外線の吸収量を測定して、気体成分の濃度を測定するのが、赤外線吸収式気体分析計です。酸素・窒素・水素・アルゴンなどには、赤外線の吸収帯はありませんので、空気や燃焼排ガス中のCO、CO2、二酸化硫黄(SO2)、炭化水素(メタン・エタン・プロパンなど)などの濃度測定に広く使用されています。

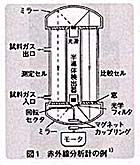

代表的な例を図1に示します。光源から出た赤外線はミラーによって反射され、2本の平行光線となって測定セルと比較セルを通ります。比較セルには窒素ガスか乾燥空気が封入されています。測定セルでは、試料ガス中の測定成分(たとえばCO)により赤外線の吸収が起きますが、比較セルでは吸収が起きないので、セルを通ったあとの2本の平行光線の強さには差を生じます。光路の途中に回転セクタがあり、これによって2本の赤外線を交互に切り換えますと、光の強さの差を交流電気信号として、赤外線検出器から取り出すことができます(この図では検出器として半導体検出器を使用しています)。

一方、試料ガス中にCO2が含まれていると、CO2の吸収波長帯が一部COと重なるため誤差を生じます。そのため、検出器の前にバンドパスフィルタ(図の光学フィルタ)を置いて重なっている波長帯をカットし、CO2の影響を大幅に減らすようにしています。

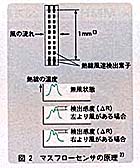

赤外線検出方法には、上記の半導体検出器の代わりに、測定成分ガスを満たした2つの室を置き、ここに2本の赤外線を導く方法もあります。この室の内のガスは赤外線を吸収して圧力が増加しますが、2つの室の間の圧力差は試料ガス中の測定成分ガス濃度に比例しますので、これを測定して試料ガス中の濃度を知ります。この圧力差を測定する方法としては、従来は静電容量式が使用されてきました。これは両室間に金属の薄膜を置き、これが圧力差によって左右に振動する(この周期は回転セクタの回転数による)ので、これを静電容量の変化としてピックアップする方法です。最近ではこれに代わって流速検出式が増えています。これは両室間を細い通路を介して接続し、この通路に熱線式風速センサを設置したもので、富士電機ではマスフローセンサ式といっています。センサの原理を図2に示します。静電容量式に比して可動部がないので、振動に強く寿命が長いのが特長です。

赤外線吸収式の1つとして、高純度ガス用の、クロスモデュレーション方式微量ガス分析計があります。これは回転セクタによって交流信号を得る代わりに、試料ガスと比較ガス(図1の比較セルに封入した気体に対応する)の流れを切り換える方法です。これには3方電磁弁を使用し、2つのガスを一定周期(たとえば1ヘルツ)で切り換え、2つの測定セルに交互に導入します。堀場製作所では、この製品の長所として(1)試料ガスと比較ガスが同じガスなら交流出力が生じないのでゼロドリフトが生じないこと、(2)回転セクタ