液体成分測定(その1)

松山 裕

松山技術コンサルタント事務所 所長

松山技術コンサルタント事務所 所長

1.液体成分測定法の動向

昭和20年代の液体成分計は、事実上導電率計とpH計だけでした。昭和30年代に入って、溶存酸素計、濁度計、残留塩素計などが開発されました。その後、各産業の発展と公害問題の発生などが多種多様な液体成分計の開発を促進しました。現在における主な液体成分測定法を表1に示します。この表以外に、液体クロマトグラフやイオンクロマトグラフがありますが、ここでは省略しました。

液体成分計として生産量の多いものはやはりpH計と導電率計です。とくにpH計は、ほとんどあらゆる産業で使用されています。そのため今回はpH計について説明し、他の機種については特徴のある製品のみ、次回説明します。

2.pH計

(1)pH計の原理と特徴

pHは水素イオン濃度を示す指標ですが、JIS Z8802における定義は下記のとおりです。

“pHは、この規格に規定したpH標準液のpH値を基準とし、ガラス電極pH計によって測定される起電力から求められる値。”

すなわち、pH計は、必ずpH標準液によって校正されなければなりません。これが、今までこの連載で説明してきた各種の計器と異なる点です。

pH計には、いくつかの種類がありますが、現在広く使用されているのはガラス電極式のみなので、これについて原理を説明します。

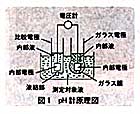

図1において、ガラス電極のガラス膜の両側に電極内部液(pH7)と測定対象液のpHの差に比例した電位差が発生します。ガラス電極はいわば電池なので、この電位差を起電力といいます。一方、測定対象液の電位を取り出すために、比較電極を使用します。比較電極には、ガラス電極のガラス膜の代わりに液絡部(ジャンクションともいう)があります。この液絡部はせまい隙間を形成しており、ここから比較電極の内部液である塩化カリウム(KCl)溶液がわずかずつしみ出し、測定液との電気的導通を計っています。なお、ガラス電極の起電力は液の絶対温度に比例するので、液の温度を測定して温度補償を行います。そのため一般のpH計は、ガラス電極・比較電極と温度センサを装備しています。一般用pHセンサの構造例を図2に示します。<注>この製品では、ガラス電極、液絡部が共に交換できます。

ガラス電極式pH計は、0~14pHと広い範囲の測定が可能、測定操作が簡単でかつ連続測定が可能という特長があります。しかし、(I)ガラス膜表面や比較電極の液絡部に異物が付着すると測定困難になる、(II)比較電極内の塩化リチウム液の補給が必要、(III)pH標準液による校正が面倒などの問題点もあります。pH計の開発の歴史は、これらの問題点を克服し、より使いやすく保守が容易な製品を作るための歴史であったと言ってよいでしょう。以下この観点より最近のpH計を見ていくこととします。

(2)電極の洗浄方式

電極に付着した異物を除くため、各種の洗浄方式が使用されています。

(イ)超音波洗浄

超音波を電極の下部から照射して付着物をはがします。

(ロ)ブラシ洗浄

水または空気を動力源とし、ブラシを駆動し電極の汚れを落とします。

(ハ)ジェット洗浄