液体成分測定(その2)

松山 裕

松山技術コンサルタント事務所 所長

松山技術コンサルタント事務所 所長

3.濁度計

水の中に微少な固形物が含まれていると濁って見えます。これは、光が固形物によって進路をさまたげられ、散乱するからです。そこで、液体中の固形物の濃度を示すのに濁度という定義が用いられています。濁度には、視覚濁度、透過光濁度、散乱光濁度、積分球濁度の区別がありますが、一般に散乱光濁度が使用されています。

濁度の単位としては、精製カオリン(白陶土とも呼ばれる粘土の一種)の溶液を基準とした“度(カオリン)”とホルマジン(硫酸ヒドラジニウムとヘキサメチレンテトラミンとの混合溶液)を基準とした“度(ホルマジン)”とがあります。カオリンは昔から使われていましたが、再現性・安定性に乏しいため、現在のJIS K0101(工業用水試験方法)ではアメリカで普及しているホルマジンを使う方法も併記されています。

カオリンの場合は、所定の方法で精製されたカオリン1mgを水1lに分散させた溶液の濁度を1度とします。これは質量分率でカオリン1ppmに相当しますので、通常の濁度計では、度(カオリン)の代わりにppm目盛で表示されています。しかし、濁度計で濁度を測定するには、所定の操作によって調製したカオリン標準液によって目盛の校正を行いますので、濁度計の指示が実際の液の質量分率と一致するわけではありません。液中の固形物の性質(とくに形状)によって指示は大きく影響されます。

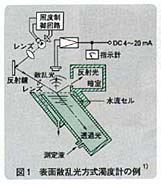

散乱光式濁度計には表面散乱光方式と透過光・散乱光比較方式の2種類がありますが、現在市販されている濁度計の大部分は前者です。一例を図1に示します。

測定液は水流セルの下部から入り、上部でオーバーフローして平らな水面を形成します。ここに斜めに光をあてると、この光は反射光と透過光と散乱光に分かれます。液中に固形物があると散乱光が発生しますので、これを測定して濁度を求めます。散乱光は水面のすぐ下から発生しますので、測定液の色の影響はほとんど無視できます。また測定液に接する窓がないので、保守が容易です。

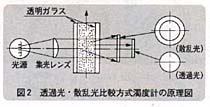

透過光・散乱光比較方式では、測定液を流している検出部の側面より光をあて、透過する光と散乱する光の両方を測定し、その比より濁度を求めます。原理図を図2に示します。これにより、測定液の色の影響や、入射する光の強さの変動をキャンセルします。この方式では、流通型や浸漬型(液中に没入させる)の検出器を製作できる利点はありますが、光を透過する窓の汚れや気泡の存在が問題になります。

散乱光式濁度計の測定範囲は、通常0~2ppmから2000ppm程度です。

4.汚泥濃度計

下水処理場における活性汚泥濃度の測定は、下水処理場の操業に重要な計器です。下水処理場で使用される汚泥濃度計には2種類があります。1つはばっ気槽内の浮遊汚泥(MLSS)の測定用で、濃度は0.5~1%程度であり、主として散乱光式の浸漬型の計器が使用されています。もう1つは各槽からの引抜汚泥用で、濃度1~8%とまちまちです。ここには従来超音波の減衰を利用した計器が使用されています。しかし汚泥内に気泡が含まれている場合は、超音波が気泡によりさえぎられるため使用できません。そのため加圧消泡式超音波濃度計が考案され使