温度測定(その3)

松山 裕

松山技術コンサルタント事務所 所長

松山技術コンサルタント事務所 所長

4.光ファイバを使用する温度計

(前号から続く)

(4)ラマン散乱光式(光ファイバ分布形)

前号で説明した光ファイバ式温度計は、光ファイバを光の伝送路として使用していますが、ラマン散乱光式は、光ファイバそのものを温度センサとするものです。光ファイバそのものを温度センサとする方式は他にもありますが、製品化されているのは、このラマン散乱光式のみです。

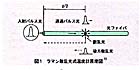

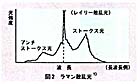

原理図を図1に示します。光ファイバに、レーザパルス光を入射しますと、その光は光ファイバの各通過位置で散乱光を発生します。この散乱光には、入射光と同じ波長のレイリー散乱光と、入射光と異なるラマン散乱光があります。後者はさらに入射光より長い波長のストークス光と、短い波長のアンチストークス光に分けられます(図2)。このアンチストークス光とストークス光の強度の比は、散乱光を発生した場所の光ファイバの温度と、一定の関係があることが確かめられています。

一方、光ファイバの各部で発生した散乱光の一部は、後方散乱光として再び入射位置に戻ってきます。パルス光を入射してから散乱光が戻ってくる時間(図1のt)を測定すれば、散乱光が発生した位置がわかります。したがって、次々と戻ってくる散乱光を分析することにより、長距離(たとえば10km)の各位置における温度を知ることができます。温度の分布がわかるという意味で、この温度計を光ファイバ分布形とも言います。また、時間計測によって測定点の位置を知る原理はレーダと同じなので、光ファイバ温度レーダとか光温度分布レーダと言っているメーカーもあります。

ラマン散乱光は極めて微弱なので、光パルスを104~106回繰り返し入射し、各部分からの散乱光強度を加算平均化して温度データを得ています。

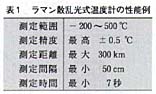

この温度計の性能例を表1に示します(日立電線の例)。ただし、ここに示された性能はそれぞれの最高値であり、同時にすべてを満足させることはできません。

長距離にわたる温度分布を知りたいケースはかなりありますが、熱電対や測温抵抗体のような従来の温度計を使用すると膨大な数のセンサが必要であり、非現実的なことになります。このような場合、この光ファイバ分布型温度計は非常に有用であり、諸産業設備を初め、送電線、トンネル、ダム、海洋など、すでに多くの実施例が報告されています。

この温度計は、イギリスのヨーク社(日本での販売元はワイ・オー・システム)、日立電線、藤倉電線、住友電工、東芝などが製品化しています。

5.放射率自動補正形放射温度計

放射温度計は、物体からの放射エネルギーを測定して温度を知る計器であり非接触で測定できるという大きな特長をもっています。しかし、この温度計には、放射率という問題点がいつもつきまとっ