理想的な熱放射体である黒体では、放射率は1ですが、実際の物体では常に1より小さく、物体の種類により、また表面の状態により変わります。さらに、ときには時間と共に変化します(金属の場合、表面の酸化の進行による)。放射温度計による温度測定においては、この放射率がわからないと精度の良い測定はできません。

この問題に対する回答の1つに2色放射温度計があります。2つの異なった波長における物体からの放射エネルギーを測定し、この比をとると、これは温度の関数なので、これから物体の温度がわかります。また、比をとるので放射率の影響はキャンセルされると考えたものです。しかし、実際に測定してみると、一般に放射率は波長によっても変わるので、やはり良い結果は得られませんでした。

放射率の測定あるいは放射率補正の方法については、多くの研究がありますが、おおむね下記の2種類に分けられます。

(イ)補助光源やミラーなどを用いて、物体表面の反射率を求める。これにより放射率が得られる。

(ロ)測定対象の放射率の、波長に対する特性(分光放射率と言う)を前もって測定しておく。次に複数の波長に対する放射エネルギーを測定し、前記の特性を利用して真温度を求める。

前者の考え方で製品化されたものが、チノーの鋼板温度測定装置であり、後者の考え方で製品化されたものが、東京精工のEC温度計(注)です。

チノーの鋼板温度測定装置は、開閉できるスリットを前面にもった補助熱源を使用する方式です。補助熱源からの放射エネルギーは、測定対象物の表面で反射され、放射温度計に入ります。このとき、スリットの開度を変えても、物体の表面が鏡面であれば、放射温度計に入る放射エネルギーは変わりません。しかし表面が粗面であり、放射エネルギーを乱反射すると、放射温度計に入るエネルギーは大きく変化します。したがって、スリットの開度の操作により表面の反射率、すなわち放射率を知ることができます(放射率=1-反射率)。

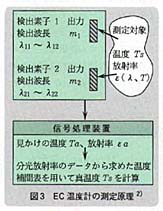

次にEC温度計の測定原理を示します(図3参照)。

I.物体からの放射エネルギーを、2つの波長帯で測定する。

II.2つの波長帯における放射率が同一であると仮定して、見かけの温度と見かけの放射率を求める。

III.あらかじめ、対象物体もしくはこれとほぼ同じ特性をもったサンプルにより、分光放射率を求めておく。このデータより、見かけの温度と見かけの放射率から真の温度を求める補間表を作製しておく。

IV. IIのデータと補間表より真の温度を求める。

この測定原理においては、測定する波長帯の選択が大事です。そのため、このEC温度計では適切な測定波長が選べるよう、検出素子が4種類交換できるようになっています。

工業用の温度測定では、測定対象の物体はおおむね決まっています。したがって、何種類かの分光放射率を求めておけば、上記の方法で温度測定が可能なので、現実的な方法と言えるでしょう。同社では、放射率が時間と共に変化する場合でも、良い結果が得られたと報告しています。

◆引用文献 ◆

1 )小沢保夫・川神裕志:ラマン散乱光利用分布型温度センサ、センサ技術、Vol.9 、No.7、p.30 (1989)

2 )佐々木正直ほか :放射率自動補正式放射温度計の開発、第30回計測自動制御学会学術講演会予稿集、 p.651 (1991)

(注)ECはEmittance Compensateの略で、放射率補正の意味です。

松山 裕

松山技術コンサルタント事務所

所長