湿度測定(その1)

松山 裕

松山技術コンサルタント事務所 所長

松山技術コンサルタント事務所 所長

1.湿度測定法の動向

第二次世界大戦前は、湿度計といえば、乾湿球式と毛髪式に限られていました。乾湿球式は信頼性は高いが、水の補給やガーゼの保守が必要で手がかかり、毛髪式は精度や信頼性に難点がありました。しかし戦後になると、新しい湿度計が続々と出現しました。まず塩化リチウム式露点計や冷却式露点計が発表され、新しい市場を拓きました。次いで高分子式、セラミック式、酸化アルミ式といった小型で扱い易い製品群が開発されました。これにより湿度計の普及は大いに進み、家電や産業用機器へも広く使用されるようになりました。さらに最近は、サーミスタ式、ジルコニア式などの製品も現れ、湿度測定の範囲を拡げています。

これらすべての湿度計を説明することは、スペース的に不可能なので、重要なものや最近発表されたもののみを説明します。なお、参考までに、現在製品化されている主な湿度測定法を表1に示します。

2.高分子式

親水性をもった有機高分子膜を気体中におくと、気体中の水蒸気を吸着して、電気的性質が変わります。この電気的性質は、気体の相対湿度により大きく変わりますので、これを測定して湿度を知ります。高分子式湿度計には電気抵抗型と静電容量型があります。

(1)電気抵抗型

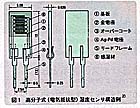

電気抵抗型の構造例を図1に示します。これは基板上に導電性高分子を主体とした感湿材を塗布したもので、その表面に1対のくしの歯形の電極を取り付け、その間の電気抵抗を測定します。この抵抗値は、相対湿度に対して指数関数的に変化し、30~90%RH(RHは相対湿度の略)に対し3~4桁変化します。また、この特性は温度によってほぼ平行にシフトします。そのため電気的にリニアライズ(出力を相対湿度に比例させること)と温度補償を行います。

この湿度計は、高温での使用や低湿度の測定に制約があり、およそ30~90%RHの測定に向いています。ただし価格が安いので、民生用などに広く使用されています。

(2)静電容量型

静電容量型の構造例を図2に示します。ガラス基板上に下部電極をエッチング法で作成します。この上に高分子薄膜(厚さ約1μm)を形成し、さらにその上に蒸着に