測定雰囲気中の水蒸気は、上部電極を通り高分子薄膜に吸着され、その結果誘導率が変化しますので、これを静電容量の変化として検出します。この静電容量は相対湿度に比例して変わりますが、温度によって特性が若干変わり、また低湿度側で比例関係がずれるので、高精度測定用にはリニアライズおよび温度補償を行います。

この静電容量型湿度センサは、測定範囲0~100%RH、最大使用温度範囲-40~180℃と広い範囲の測定が可能であり、日本、海外とも多くのメーカーが製造しています。

ところで、湿度測定における問題点の1つにセンサ部の結露があります。一度センサ部に結露すると湿度測定は不正確になり、その露が蒸発して消えるまでは正しい指示が得られません。この問題に対して、昨年秋フィンランドのヴァイサラが、結露条件下でも湿度を正しく測定できる製品を発表したので、以下に紹介します。

この製品では、センサ部は常に加熱され、結露しないようになっています。湿度センサからの出力はセンサ部での相対湿度ですから、センサ部の温度を参照して演算により絶対湿度が得られます。測定雰囲気における相対湿度を知りたいときは、別に雰囲気温度測定用の温度センサを設置し、演算により相対湿度を求めます。

3.セラミック式

多孔質セラミックスの表面に水分が吸着されると、セラミックスの電気抵抗が低下しますので、これを利用して相対湿度を測定します。原理的には、高分子式の電気抵抗型とほぼ同じですが、加熱クリーニングを行うことが異なります。この湿度センサは長く測定雰囲気にさらされていると、表面に汚れを吸着したり表面の組成に変化を起こすので、ヒータを組み込んで定期的に加熱してクリーニングします。しかし材料・構造を工夫して、加熱クリーニングをしない製品もあります。

セラミック式湿度センサの構造には、厚膜形と焼結形があります。厚膜形では、センサの原料を粉砕混合し、これに有機バインダを混ぜてペースト状にします。これを、くしの歯形の電極を取付けたセラミック基板の上に印刷して焼成します。焼結形では、センサの原料を成形してから焼結し、この両面に電極を印刷して湿度センサとします。

この製品は、多くのセメントメーカーや電機メーカーが製造しています。

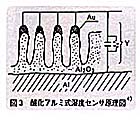

4.酸化アルミ式

多孔質の酸化アルミニウム(Al2O3)膜が水分を吸着すると静電容量が変わります。この原理を使用した湿度センサが酸化アルミ式です。原理図を図3に示します。この例ではアルミ円筒上に酸化アルミニウムの薄膜を作り、さらにその上に金の薄膜を蒸着し、電極とします。膜厚が薄いので応答性にすぐれ、微量水分の検出が可能です(露点としての測定範囲が最低-80℃、-110℃など)。

この湿度計は、以下のメーカーの製品が日本で販売されています。ミッシェル(英)、ショウ(英)、パナメトリクス(米)、エンドレス・ハウザー(独)、大阪酸素。

◆引用文献 ◆

1 )松山 裕:温度測定(その3)、湿度測定、省エネルギー、Vol.43、No.1、 p.58~60(1991)

2 )新栄(株):湿度計カタログ

3 )ヴァイサラ(株):湿度計カタログ

4 )桜エンドレス(株):露点計カタログ

松山 裕

松山技術コンサルタント事務所

所長