湿度測定(その2)

松山 裕

松山技術コンサルタント事務所 所長

松山技術コンサルタント事務所 所長

5.冷却露点式

水蒸気を含んでいる気体を冷却すると、気体中の水蒸気は凝結して露を生じます。この露を生ずるときの温度を露点といいます。露点は、気体中の水蒸気含有量(すなわち湿度)と一定の関係がありますので、これを測定することによって気体の湿度を知ることができます<注1>。これが冷却露点式湿度計の原理であり、この方式の湿度計は、湿度の基準器として使用されています。

実際の計器では、気体に接している何らかの物体を冷却し、その物体の表面に露が発生したときの温度を測定します。この物体には、一般に金属製の鏡を使用し、これに光をあて露が生じたときの反射光の強度変化を検出します。原理図を図1に示します。

鏡をヒートポンプで冷却して行きますと、鏡面に露が形成され、光電検出器に入る光量が減少します。そこで、この光量が露がないときに比してわずかに少ない値に保つよう、ヒートポンプを制御します。次に、鏡面の温度を白金温度センサで検出し露点とします。

鏡の下にあるぺルチエ式ヒートポンプというのは、熱電対と逆の作用をする素子です。1対の金属線に直流電流を流すと、接合点の一方が冷却され、他方が加熱されます。したがって一方から熱を汲み出すように働くのでヒートポンプといいます。一般に1段では冷却能力が不足するので、この素子を何段にも組み合わせます(多いときは5段)。

この方式で露点として-50℃~-80℃位まで測定できますが、さらにそれ以上の極低湿度になるとフレオンやヘリウムを使った冷凍機を使用します。また、非常な低湿度になると、鏡面上に霜が形成されかつ平衡に達するのには、かなり時間がかかります。たとえば露点が-100℃のときは、気体中の水蒸気の量は容積比で1億分の1.3というわずかな量です。霜が形成された鏡面上では、常に水蒸気の凝結と蒸発が起こっており、この両者の作用が等しいとき凝結層の変化は停止します。この状態を平衡状態といい、このときの鏡面温度を測定して露点(正しくは霜点<注2>)とします。

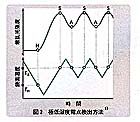

これについては、大阪酸素工業の露点湿度計では下記の方法を採用しています。まず鏡面に対し上方より垂直に光をあてます。鏡面上に霜が発生すると、鏡面に対し斜めに配置した複数の光ファイバを介して散乱光を検出します。鏡面の冷却が進み、鏡面に霜が発生すると、その後徐々に鏡面温度を上げ、凝結層の成長が停止したS点の温度Tsを測定します(図2)。次に鏡面温度を下げて行き、凝結層の縮小が停止したA点の温度Tsを求めます。この両者の温度は一致するので、これを露点とします。

冷却露点式湿度計の主なメーカーは、大阪酸素工業のほか、ジェネラルイースタン(米、販売元 東陽テクニカ)、イージーアンドジー(米、日本バーンズ)、ミッシェル(英、テクネ洋行)、MBW(スイ