6.ジルコニア式

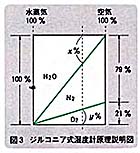

湿度を測定したい気体が空気であれば、空気中の酸素濃度を測定することにより湿度がわかります。この関係を図3により説明します。

もし酸素濃度がy%であれば、y×100/21が空気の%であり、残りが水蒸気となります。したがって水蒸気の容積%xは、(21-y)/0.21%となります。

酸素計としては、ジルコニア式酸素計(次回に説明します)が使用されています。

ジルコニア式湿度計は、高温(最高600℃)・高湿(最高100%)の湿度が測定でき、プローブを直接測定気体中に挿入できるといった、他の湿度計にはない特長があります。日本では、横河電機と富士電機が製造しています。

上記の説明では、測定気体の成分は空気と水蒸気だけとしていますが、燃焼排ガスを考えると、空気中の酸素が減少し炭酸ガスが増加しています。乾燥を目的とする装置では、このような気体中の湿度を測定したいとする要求がかなりあります。このような場合は上記のジルコニア式湿度計は使用できませんが、ジルコニア式酸素計の一種である限界電流式酸素計を応用した湿度計が最近開発され、使用されています(メーカーは横河電機とチノー)。

ジルコニア(ZrO2)に1組の白金電極を設置します。これを数百度に加熱し、電圧をかけると、電極間に気体中の酸素濃度に比例した電流が流れます。このとき電極に供給する酸素量を制限すると、ある電圧以上になると電流は飽和し一定の値になります(図4参照)。これを限界電流といいます。さらにこの電圧を増加させると、電極部で水蒸気が電気分解され、このとき発生した酸素量(水蒸気濃度に比例)に比例した電流が、前記の電流に上乗されて流れます。したがって、この2つの電流の差より湿度に比例した電気信号が得られます。なお、実際の湿度計では、2対の電極を使用します。

この湿度計は、最高300℃までの高温気体中に直接検出部を挿入して測定でき、かつ湿度と共に酸素濃度も測定できるという特長があります。湿度の測定範囲は、0~25/0~75容積%(横河電機)、0~20kPaまたは0~50kPa(チノー)などです。

7.サーミスタ式

2個のサーミスタに電流を流し、一方を測定気体に、一方を乾燥空気(センサ部に封入してある)に接触させます。測定気体は水蒸気を含むので、乾燥空気と熱伝導率が異なります。したがって2個のサーミスタの間に電気抵抗の差を生じますので、ブリッジ回路により湿度信号として取り出します。サーミスタはガラスコートされており、170~200℃に加熱されているので汚れた雰囲気にも強いという特長があります。なお、この湿度計の出力は絶対湿度に比例していますが、他の温度センサと組み合わせて相対湿度を得ることができます。この湿度計は芝浦電子が製造しています。

◆引用文献 ◆

1 )大阪酸素工業:低温光学露点計HYCOSMO II カタログ

2 )井手 敏彦:高温用湿度計、計測技術増刊号、 p.56~58(1995)

<注1>露点と湿度の関係については、本誌1995年12月号の「計装豆知識」を参照ください。

<注2>低温になると梅雨ではなく霜が発生するので、霜点といいます。

松山 裕

松山技術コンサルタント事務所

所長