粘度測定

松山 裕

まつやま ゆたか

松山技術コンサルタント事務所 所長

まつやま ゆたか

松山技術コンサルタント事務所 所長

1. 粘度の意味と粘度測定法の動向

粘度は、流体の流動的性質を規定する重要な物理量で、粘度計は食品・薬品・石油製品・塗料・インキ・各種ポリマーなどの分野で数多く使用されています。粘度測定の対象の大部分は、液体および固形物を混入した液体です。

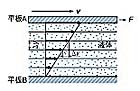

粘度は、流体の“ねばさ”の大きさを表す量です。層状になって流れている流体では、流体の層の間や、層とこれに接する壁との間に力が働きます。これを粘性力といい、この粘性力と、流体の速度勾配の比を粘度といいます。図1において、平板Aは一定速度で移動しており、平板Bは固定されています。図のΔv/Δyが 速度勾配で、これをずり速度またはせん断速度といいます。一般の流体では、粘性力はこのずり速度に比例します。これをニュートン流体といいます。しかし一部の液体では粘性力がこのずり速度に比例しません。このような流体を非ニュートン流体といい、この場合、上記の定義では粘度は一定の値にはなりません。そのため非ニュートン流体の粘度測定では、ずり速度に相当する量を指定する必要があります。

粘度測定法には、現在下記の方法がありますが、そのなかで特色のある製品にウエイトを置いて説明します。

●回転式 ●細管式 ●振動式 ●落体式 ●細線加熱式

2. 回転式粘度計

スプリングで吊した円筒を試料中に入れて一定の角速度で回転させると、円筒と試料の間に働く粘性力のためスプリングがねじられ、あるねじれ角度でバランスします。したがってこのねじれ角度を測定して試料の粘度を知ることができます。回転式粘度計には、上記の単一円筒形のほかに内筒と外筒の2重円筒を使用する方式や、平たい円板と円すいを使用する方法などがあります。

この粘度計は、回転速度を変更できるので非ニュートン流体にも適用でき、もっともポピュラーな粘度計で、市場には多くの製品があります。しかし最近はあまり新しい製品は出ていません。

3. 細管式粘度計

細い管に流体をゆっくり流すと、管内の流体の流れは層状となり、細管前後の差圧と管を通る流量とは比例します(ハーゲン・ポアズイユの法則)。このときの比例関係より、流体の粘度を理論的に求めることができます。この方法による粘度計は従来からありましたが、最近発売された製品にコリオリ式流量計を使用した粘度測定システムがあります(メーカーはオーバル)。このシステムは、コリオリ式流量計の測定チューブを細管として使用し、差圧伝送器と組合せるもので、実際のプロセス条件下で粘度とともに流量・温度・密度を測定できます。ただし実ラインで校正をする必要があるとされています。なお、このシステムは非ニュートン流体にはあまり適していません。

4. 振動式粘度計

回転式粘度計はモータが必要なので大型になりやすいことと、回転軸があるので配管に取付けるのはやや困難という欠点があります。そのため、最近は振動式粘度計があちこちから発売され使用されています。

試料中に入れた振動子は、試料から粘性力を受けるので、振動の振幅や振動を維持するための電力が、粘度によって変化します。これを利用して粘度を測定できます。この方式の粘度計は、小型軽量で測定範囲が広く、非ニュートン流体も測定可能、配管やタンクに設置可能という長所があります(製品により異なりますが)。

振動子の構造や、振動のさせ方には、製品によっていろいろな工夫がされています。秩父セメントで開発された音叉型粘度計の原理