オートチューニング(その2)

各種の測定量とPID動作の選択

松山 裕

まつやま ゆたか

松山技術コンサルタント事務所 所長

まつやま ゆたか

松山技術コンサルタント事務所 所長

5.2 プロセスに信号を加える方法1)、2)、3)

オートチューニングにおいてよく使用される方法は、何らかの信号をプロセスに加え、その反応を調べてプロセスの特性を求める方法です。一般にこのことを、プロセスを同定するといいます。この方法には、大別して下記の3つの方法があります。以下この順で説明します。

I.ステップ応答法

II.パルス応答法

III.リミットサイクル法

(1)ステップ応答法

この方法は、調節計を手動にして、出力をステップ状に変化させ、プロセスの応答(測定値の変化)を見る方法です。これは、第4回で説明したステップ応答によりプロセスの特性を調べる方法そのものです。

この方法はオートチューニング手法のなかで一番簡単に実現できる方法といえます。プロセスに一時的に外乱を与える欠点はありますが、このことは温度プロセスでは支障になることは少ないので、温度調節計によく採用されています。ただし、運転スタート直後で、プロセスの状態が安定していないときは、やや誤差が出る傾向があります。

(2)パルス応答法

ステップ状の信号はプロセスに外乱を与える度合が大きいので、パルス状の信号を加えることにしたのがパルス応答法です。一時的なパルス信号なので、プロセスに与える影響は少ないのですが、測定値にノイズがたえずのっている場合はプロセス応答がとらえにくいことになります。そのため、データ処理が必要です。また外乱やノイズのため同定作業がうまく行かない場合は、メッセージを出して新しいPID値を設定しないようになっています。この方法は、主として汎用プロセス調節計に採用されています。

パルス応答法に近い方法に、M系列信号を使用する方法があります。これは統計的な意味をもつランダムな信号をプロセス同定のために使用する方法です。概念は図5.5を参照してください。この方法では、プロセスのモデルにARMA(自己回帰移動平均)モデルを使用しています。この方法も汎用プロセス調節計に採用されています。

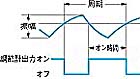

(3)リミットサイクル法

リミットサイクル法は、調節計を一時的にオンオフ調節計として、制御システムを発振させる方法です。このとき、プロセスの特性から測定値の振幅が決まるので、これをリミットサイクルといいます(図5.6)。このリミットサイクルの振幅・周期・オン時間より、プロセスの特性(等価時定数・等価むだ時間・プロセスゲイン)が計算できます。

この方法はプロセスに外乱は与えますが、簡単でかつプロセス特性の測定精度もかなりよいので、温度調節計によく使用されています。なお、振幅が大きくなって困る場合は、調節計出力の範囲を制限することもできます(たとえば、出力の上限を70%、下限を30%とする)。

リミットサイクル法におけるオートチューニングの経過を図5.7に示します。この図にATとあるのは、オートチューニングの略です。

なお、汎用プロセス調節計にも、この方法を採用した製品があります。この場合は、PI調節計の内部にオンオフ動作の要素を挿入し、出力を微小範囲で振動させるようにしています。

6.各種の測定量とPID動作の選択1)

流量・圧力・液面・温度・成分など、各種の測定量をPID動作によって制御するとき、測定量によっておおむね下記のように選択します。

図5.5

M系列信号による

オートチューニング1)

図5.6

リミットサイクル法の原理1)