配線とノイズ(1)

信号に混入するノイズによって、計装システムが誤動作し、システムトラブルとなることがあります。

ノイズ対策としては、変換器、受信計器など信号を受ける計器に、ノイズを除去するフィルタを付加する方法が挙げられますが、計器の応答を遅くしますから、高速の応答を必要とする場合や、パルス性の信号を扱う場合には適していません。

もっとも望ましいノイズ対策は、ノイズを信号に混入させないことです。

そのためには、信号線の配線の方法、使用する信号線の種類、アースの取り方などについて考慮しなければなりません。

具体的な対策はノイズの種類によって異なります。

ノイズに対して考慮が必要な信号

ノイズによるトラブルの発生しやすい信号を挙げれば、次のとおりです。

1.モータなどの動力機械、大型トランスの近くを通過する信号線。高電圧、大電流の電源線と平行して配線される信号線、とくに長距離配線の場合。

2.数mVの微小電圧信号。

3.高い信号源インピーダンスをもつ信号。

一方、変換器出力などDC4~20mAの統一電流信号は、信号のレベルが高く、受信計器から見たインピーダンスが低いので、ノイズに強い信号です。

以下にノイズに弱い信号に関するノイズ対策を説明します。

静電結合による電源周波ノイズ

信号線、電源線は図1に示すように、線間およびアース、ダクトなど、線の周囲にある導電性物質との間に分布容量(浮遊容量)があり、互いに容量で結合しています。この容量を介して、交流電源の電圧が信号線に入るのが静電結合による商用周波数ノイズです。

信号線に静電結合によるノイズの混入を防ぐためには、

1.電源線と信号線を離して配線する。分布容量は距離に反比例します。同一ラックに配線する場合は、信号線と電源線を2つのグループに分け、2つのグループ間をできるだけ離す。

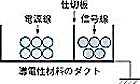

2.ダクトを使用し、多数の線を配線する場合、ダクト内に導電性材料による仕切板をもうけ、仕切板を含むダクトのアースを完全にとることが必要です。信号線を導電性のパイプに入れて配線する方法も有効です。

3.信号線にシールド線を使用する。シールドは1点で完全に接地する。信号が絶縁されている場合は、シールドは信号を受ける受信計器側で接地されるが、先端が保護管に溶接される熱電対の場合は、シールドの接地も熱電対側で接地する。高いインピーダンスの信号のシールドの接地は、特殊な要求がある場合があり、変換器の取扱い説明書による確認が必要です。

図1

分布容量による線間結合

図2

ラックの配線

図3

ダクトの配線