定値制御と追値制御

松山 裕

まつやま ゆたか

松山技術コンサルタント事務所 所長

まつやま ゆたか

松山技術コンサルタント事務所 所長

7.定値制御と追値制御1)、2)

今までの説明ではとくにことわりませんでしたが、目標値は一定と仮定していました。通常の制御では、目標値は時々変更するにせよ、比較的長い間一定に保っているのが普通です。このような制御を定値制御といいます。これに対し、目標値が原則として常に変化する場合もあります。これを、追従制御または追値制御といいます。

追値制御は、下記の3種類に分類されます。以下これについて説明します。

I.カスケード制御

II.比率制御

III.プログラム制御

7.1 カスケード制御

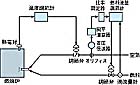

JIS Z 8116 では、カスケード制御は“フィードバック制御系において、一つの制御装置の出力信号によって他の制御系の目標値を決定する制御”と定義されています。例を図7.1に示します。

この図では、温度調節計の出力が、空気流量調節計および燃料流量調節計の目標値を決定しています。燃料流量調節計の前にある比率設定器は、温度調節計の出力に一定の比率を乗じて燃料流量調節計の目標値にしています。空気流量調節計の目標値は、温度調節計の出力そのままですので、空気流量と燃料流量の比は、比率設定器によって設定されるわけです。なお、開平演算器は、差圧伝送器の出力を流量に比例する信号に変換するために使用します。

この温度調節計を1次調節計、空気および燃料調節計を2次調節計といいます。カスケード制御のカスケード(Cascade)は小さな滝という意味であり、1次調節計から2次調節計へと、一方向に目標値が与えられるということを意味しています。

カスケード制御の主な目的は、2次調節計側の制御ループに入る外乱の影響を速く処理することにあります。たとえば、空気あるいは燃料ラインの上流側の圧力が変化するとそれらの流量は変わります。温度調節計から直接調節弁を操作する方式では、流量変化の影響は燃焼炉に温度変化が生じてから初めて修正されるので、制御結果はカスケード制御より劣ります。

7.2 比率制御

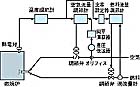

2つ以上の測定量の間に、ある比例関係をもたせる制御方式を比率制御といいます。例を図7.2に示します。

この図では、空気流量信号(図の開平演算器の出力)が、比率設定器を介して燃料流量調節計の目標値となっているので、空気流量と燃料流量との関係が一定比率に保たれます。

この制御方式の目的は、図7.1とほぼ同じですが、図7.2では空気流量調節計が省略されています。比率制御は、1つの主要成分に対し、複数の補助的な成分を配合させる場合によく使用されます。

7.3 プログラム制御

プログラム制御は、JISの定義では“あらかじめ定められた変化をする目標値に追従させる制御”となっています。金属の熱処理・セラミックスの焼成炉などでは、温度(時には圧力も)のプログラム制御がよく使用されます。

このプログラム機能を内蔵した

図7.1

カスケード制御の例2)

図7.2

比率制御の例2)