7.4 追値制御におけるPID動作の選択

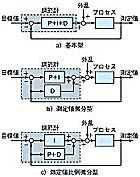

本シリーズの第3回において、「PID動作には偏差に対してPID動作を適用する基本型のほかに、微分動作を測定値に対してのみきかせる測定値微分型と、微分動作と比例動作を測定値に対してのみきかせる測定値比例微分型があり、それぞれ一長一短がある」と説明しました。上記の3種類のPID動作をブロック線図の形で図7.4に示します。実は、定値制御と追値制御では、これらの3方式を使い分ける必要があるのです。

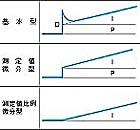

基本型では、定値制御においてオペレータが目標値を設定するたびに、調節計は大きなパルス状の出力を出します(図7.5-図3.9再掲-)。これは、微分動作があると、偏差(目標値-測定値)を微分した出力を出すからです。ステップ状の変化を微分すると、理論的には出力は幅が零で高さは無限大となります。これでは困るので、実際にはこれを鈍らせた出力にする不完全微分を使うのですが、それでもパルス状の出力が出ます。これを微分キックといいますが、定値制御ではこれをきらって、一般の調節計には測定値微分型もしくは測定値比例微分型が採用されています。これでも外乱に対しては速く対応できます。

一方追値制御では事情が違います。目標値はほかの調節計や伝送器あるいはプログラム設定部から与えられ、一般にはたえず変動しています。調節計はこれらの目標値を受けて、これに測定値が速く追従するように出力を変化させなければなりません。微分動作の信号は偏差を微分して得られるので、偏差が速く変化するときは大きな出力を出し、その結果測定値を目標値に対して速く追従させます。すなわち追従性からは基本型が一番よいのです。実際の調節計ではメーカーと機種によって異なり、定値制御では測定値比例微分型か測定値微分型、追値制御では測定値微分型か基本型が使用されています。

◆ 参考・引用文献 ◆

1)JIS Z 8116(1994) 自動制御用語―一般

2)松山 裕:だれでもわかる自動制御、省エネルギーセンター(1992)

松山 裕

松山技術コンサルタント事務所

所長

(FAX No. 03-3971-9143)

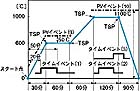

図7.3

プログラムパターンの例2)

図7.4

3種類のPID動作のブロック線図2)

図7.5

3種類のPID動作の調節計出力変化(目標値変更時)2)