自動制御システムの構成と信号伝送方式

松山 裕

まつやま ゆたか

松山技術コンサルタント事務所 所長

まつやま ゆたか

松山技術コンサルタント事務所 所長

8.自動制御システムの構成と信号伝送方式

今まで8回に亘り、PID制御とその関連事項について説明してきました。これから実際の調節計や調節弁の説明に進む前に、自動制御システムの構成と信号伝送方式について、ざっと見て行くことにします。

8.1 自動制御システムの構成

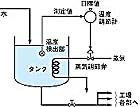

第2回に例としてあげた図3.1を図8.1として再掲します。この図には温度検出部・温度調節計・蒸気調節弁があげられています。これを一般的な名称に直しますと、検出部・調節計(または調節部)・操作部となります。この3種類の機器が自動制御システムを構成しており、このうち1つでも欠ければ自動制御システムは成立しません(もちろんこれ以外にこれらの機器の間を結ぶ配線や配管が必要ですが、ここでは省略して考えます)。

次にこれらについて説明します。

(1)検出部

これは、温度・圧力・流量・pHなど(これらを測定量という)を検出して調節計へ信号を送る機器です。検出部はさらに検出器・変換器・伝送器に分けられます。検出器は、測定量を変換器または調節計へ伝送する信号に変換する機器で、「センサ」という言葉とほぼ同じです。例としては熱電対・ブルドン管圧力センサやpH電極があります。変換器は、検出器からの信号を、調節計に送るのに適した信号にさらに変換する機器をいいます。例として温度変換器やpH変換器があります。また伝送器は、検出器と変換器が一体になったものをいいます。例として差圧伝送器があります。ただしときによっては変換器のことを伝送器ということもあります。

検出部についての説明は、本入門ではこれだけとします。

(2)調節計

これには空気式・電気式・電子式などいろいろあります。次回以降に詳しく説明します。

(3)操作部

これには調節弁(空気式・電動式など)・リレー・サイリスタ・回転数制御装置などがあります。

調節計のあとで説明する予定です。

8.2 信号伝送方式

(1)検出部-調節計間の信号伝送

これは測定値に対応する信号を伝送する方式で、直接式・空気式・電子式があります。自動制御システムにおいて、信号伝送方式は直接式→空気式→電子式と進歩してきました。現在はさらにフィールドバス通信方式に進もうとする方向にあります。これについては(3)にて説明します。

(イ)直接式

検出部で得られた信号を変換せずそのまま調節計へ伝える方式です。図8.1で検出部が熱電対であり、これをそのまま調節計に接続する場合は直接式です。また、ブルドン管を調節計に内蔵させ、ブルドン管の圧力による変位をそのまま調節計の入力にするときも直接式です。

(ロ)空気式

検出部において測定値に対応した空気圧信号を発生させ、これを空気式調節計に送る方式です。この空気圧信号としては、従来日本では0.2~1.0kgf/cm2が使用されてきました。検出部が測定範囲0~10kgf/cm2の圧力伝送器とすると、測定値と空気圧信号の関係は表8.1となります。またヨーロッパの大部分の国では0.2~1.0bar(バール)が、アメリカでは3~15psi(ポンド毎平方インチ)が使用されています。日本では、計量法の改正により1999年10月からはkgf/cm2は使えなくなりますので、20~100kPa(キロパスカル)または0.2~1.0バール

図8.1

温水加熱装置の温度制御1)