空気式伝送方式は、かつては広く使用されていましたが、信号の伝送に遅れがあり遠距離伝送には向かないこと、現在調節計の主流となっている電子式調節計と結合しにくいことより、現在はごく一部のシステムにしか使用されていません。

(ハ)電子式

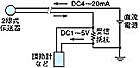

検出部において測定値に対応した電流信号を発生させ、これを電子式調節計に送る方式です。伝送電流信号には、以前は多くの種類がありましたが、IEC(国際電気標準会議)においてDC4~20mAを使用することが規定され、これに準じて世界的に統一されました。ただし、ヨーロッパでは今でもDC0~20mAの信号もかなり使用されています。測定値とDC4~20mAとの関係を、表8.1に準じて表8.2に示します。この表に見るように、測定値が0のときは圧力伝送器はDC4mAの電流を送りますが、これは電子式伝送器の故障や検出部-調節計間の配線の断線のときと、測定値が0のときの区別をするためです。また、2線式伝送方式(電源用配線と信号伝送用配線とを共用する方式)の場合では、DC4mAが2線式伝送器の電源として使用されます。2線式伝送システムの原理図を図8.2に示します。

なお、最近はマイクロプロセッサを内蔵した電子式伝送器によりDC4~20mAの電流信号にデジタル信号を重畳させ、多くの情報を調節計サイドと伝送器間で双方向通信する方式が普及しています。これは後述のフィールドバス通信方式の先駆者ともいえる方式です。

(2)調節計-操作部間の信号伝送

これは、操作部を駆動するための信号(操作信号という)を伝送するもので、調節計からの信号は空気式(0.2~1.0kgf/cm2)と電子式(DC4~20mA)の2種類です。

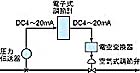

調節弁の駆動方式には、空気式と電動式がありますが、価格や従来からの慣れのため空気式調節弁が多く使用されています。そのため操作信号としてDC4~20mAを使用する場合でも、途中に電流を空気圧に変換する電空変換器を入れて調節弁を駆動する方式がよくとられています。このときの電子式制御システムの構成例を図8.3に示します。

なお、電空変換器の代わりに電空ポジショナを使う場合もあります。電空ポジショナは、空気圧の助けをかりて、空気式調節弁の開度をDC4~20mAの信号と一致させるための機器です。この機器の機能は、いわばP動作の調節計に相当します。

(3)フィールドバス通信方式

4~20mA伝送方式では伝送器と調節計の間を1:1で配線します。そのため、大規模な計装システムでは配線が非常に多くなります。また、複数の伝送器と複数の調節計(一般には受信計器)を接続し相互に情報交換するのには不便です。そのため、デジタル通信路を伝送器・受信計器および操作器間に設置すれば、配線の数は減少しかつ双方向の情報交換がスムースに行えると考えられます。さらにPID動作などの制御動作をソフトウェア化すれば、伝送器や電空ポジショナなどに制御機能を入れることも可能です。

そのような考え方で、現在開発が進められているのがフィールドバスです。しかし、4~20mA伝送方式に置き換えるためには規格の統一が必要ですが、まだ世界的に統一するにはいたっておりません。

◆ 参考・引用文献 ◆

1)松山 裕:だれでもわかる自動制御、省エネルギーセンター(1992)

松山 裕

松山技術コンサルタント事務所

所長

(FAX No.03-3971-9143)

図8.2

2線式伝送システムの原理図

図8.3

電子式制御システムの構成例1)