近赤外分光分析計

松山 裕

まつやま ゆたか

松山技術コンサルタント事務所 所長

まつやま ゆたか

松山技術コンサルタント事務所 所長

1.赤外分光分析計とは

先に気体成分測定(その2)において、赤外線吸収式気体分析計について説明しました。赤外分光分析計は、赤外線の吸収によって物質の成分を測定するという意味ではこれとほぼ同じですが、構造・測定対象などに大きな差があります。

赤外線吸収式分析計では、特定の波長の赤外線のみを使って測定対象物質の成分を測定します。一方、赤外分光分析計では、広い波長帯をもつ赤外線を、波長別に分けて(これを分光といいます)物質に照射します。その結果として物質から得られた透過光や反射光より、物質の特性に関する多くの情報が得られます。この情報をコンピュータの力を借りて解析することにより、従来の分析計では容易に得られなかった物質(たとえば蛋白質・脂肪・アミノ酸など)の成分量や物質の特性値(たとえば合成樹脂の密度・ガソリンのオクタン価・米の食味値など)を迅速に得ることができます。

赤外分光分析計に使用される赤外線は、大きく近赤外線と中赤外線に分けられますが、最近ホットな話題を提供しているのは前者なので、これについて説明することとします。

2.近赤外分光分析方法の概要

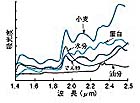

近赤外線とは、可視光線(波長はおよそ0.38~0.78μm)に接する赤外線であり、波長は0.8~2.5μmの範囲をいいます。この波長帯においては、物質の吸光度は著しく小さく、中赤外線(2.5~25μm)における吸光度のおよそ1/100です。またこの波長帯には、多数の物質の吸収波長が連続し、重なり合っています。一例として小麦の吸光度とその主要成分の吸光度のスペクトル分布を図1に示します。これらは、一見成分測定に不利なように見えますが、最近のコンピュータの発達により、多くの成分を同時かつ迅速に測定できるという利点になっています。

以下に近赤外分光分析計の主な利点を記します。

(1)中赤外線では、吸光度が高すぎるため事実上測定できない物質でも、透過測定が可能である。

(2)粒体・粉体を含む多くの物質において、測定のための前処理が不要か簡単でよい。

(3)近赤外線に対しては石英ガラスの光ファイバが使用できる。そのためオンライン測定や爆発性雰囲気での測定が可能となり、従来はラボ用としてのみ使用されていたが、最近はプロセス用に使える製品が実現した。

(4)前述のような、従来測定が不可能もしくは困難と考えられていた測定が可能である。

近赤外分光分析計の構成を図2に示します。図2(a)に示された分光器には回転フィルター式、回析格子式、音響光学分光式があります。

回転フィルター式は、特定の波長を通過するフィルターを円板に多数取付け、回転させるものです。これにより、フィルターの数だけの波長の赤外光が得られます。回析格子式は、平面上に等間隔に多数の平行な溝をきざんで作った回析格子に光をあて、これから希望する波長の赤外光を得ます。また回析格子の光源に対する角度を周期的に変化させることによって多数の波長の赤外光を得ます。従来の近赤外分光分析計の多くは、この方式です。ただしこの方式は、得られた赤外光の強度が弱いという弱点があります。最近開発された音響光学分光式は、二酸化テルルの結晶に白色光を通し、かつこの結晶の側面から超音波をあてると、この超音波の周波数に対応した任意の波長の単色光を取り出せるという性質を利用しています。この方式は、全く機械的可動部がなく、かつ分光速度が非常に速いという特長があります。