3.近赤外分光分析計による測定の例

近赤外線分光分析計は、米国農務省のカール・ノリスの研究成果を元に、1971年製品化されました。当時は主に食品成分の分析に使用され、その後アメリカ・カナダでは、小麦中の蛋白質測定の公定法になっています。これらはいわばオフライン・ラボ用ですが、1980年代後半から、石油、石油化学、薬品などへの応用が広がり、オンライン・プロセス用のセンサとして発展してきました。ここでは、食品関係と石油・石油化学関係の例について若干ふれてみます。

(1)食 品 関 係

たとえば小麦には、図1に示したように多くの成分が含まれています。この内で蛋白質の含有量を測定したいときは、まず複数の試料をとり、蛋白質の含有量を化学分析により測定します。次に試料を近赤外分光分析計にかけて、吸光度(または反射率)を測定します。次に蛋白質と関係が深いと思われる複数の波長の吸光度(または反射率)を選び、これと化学分析データとを突合せ、重回帰分析などの数学的処理を行います。その結果を主として多元一次式の形で求め、他の試料によって適合度をチェックします。この結果が良ければ、あとは分光分析だけで蛋白質の含有量が短時間で求められることになります。

日本では、1980年代後半から食味計という製品が登場し、話題になりました。これは米に含まれている成分から演算式によって“食味値”を求めるものです。ニレコ社の場合は、下記の式を使用しています<3>。

HON食味値=

マグネシウム複合体

定数×カリウム複合体×窒素複合体

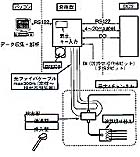

(2)石油・石油化学関係

測定のしかたは食品の場合と同じですが、石油・石油化学では、水分・OH基・ガソリンのオクタン価・蒸溜点といった化学的な量のほかに、粘度・密度等の物理的な量も求められます。これは、物質(たとえば樹脂)の分子構造の違いにより近赤外線の特定波長の吸光度(または反射率)が変わるからと推定されています。

◆ 参考・引用文献 ◆

1)ブラン・ルーベ:InfraAlyzer Systems カタログ

2)鬼村他:近赤外分析計 InfraSpec NR500、横河技報、Vol.40、No.2 p.75(1996)

3)ニレコ:米食味品質分析計カタログ

松山 裕

松山技術コンサルタント事務所

所長