オンオフ制御からPID制御へ(その1)

松山 裕

まつやま ゆたか

松山技術コンサルタント事務所 所長

まつやま ゆたか

松山技術コンサルタント事務所 所長

3.オンオフ制御からPID制御へ

現在のプロセス制御では、PID制御が主流です。より高級な、現代制御理論に基づく制御とか、ファジイ推論を使用した制御も試みられていますが、その例はわずかです。現在市場に存在する調節計は、すべてPID制御をベースとしています。

以下PID制御と、そのもつ意味について説明します。

3.1 オンオフ制御

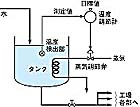

前回フィードバック制御について説明しましたが、このときの図を再掲して説明に使用します。タンク内の水の温度を目標値に一致させるには、水の温度が目標値より低ければ調節弁を全開して蒸気を流し、水の温度が目標値より高くなったら調節弁を全閉にして蒸気を止めればよいはずです。このように、偏差(目標値-測定値)の正負に応じて調節弁(一般的には操作部)を全開または全閉する動作をオンオフ動作といい、オンオフ動作による制御をオンオフ制御といいます。昔は、調節計の大部分はオンオフ動作かその変形でしたし、今でも簡単な制御システムにはオンオフ制御が使用されています。

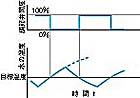

しかし、オンオフ制御では、測定値は目標値より高くなったり低くなったり波を打つように変動します。この理由は、制御システムのあちこちに信号の遅れがあるからです。たとえば、冷たい水がどっと入ってタンク内の水の温度が目標値から下ったとき、調節計が調節弁を全開にする信号を出しますが、調節弁が全開になるには若干時間がかかります。さらに調節弁が全開になって蒸気が流れてもタンク内の水の温度が上がるまで、さらに温度検出部の温度が上がるまでには、それぞれ若干の時間がかかります。そのため、しばらくは水の温度は下がりつづけますが、そのうち下げ止まり次いで上りはじめます。しかし今度は逆に、水の温度は目標値をこえて上がって行きます。この様子を図示すると図3.2のようになります。

このようなことはあまり好ましくないので、その対策として考えられたのが比例動作です。

3.2 比例動作

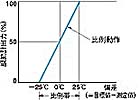

図3.2のように水の温度が上がったり下がったりするのは、調節弁の動作が全開か全閉だからであり、調節弁の動作を小刻みにすれば、行きすぎる量は小さくなります。そこで、調節計の出力(ここでは調節弁開度と同じと考えておきます)を偏差に比例させることにしました。その結果、温度が波を打つように変動することを防ぐことができました。この動作を比例動作またはP動作(PはProportionalの頭文字)といいます。

比例動作調節計においては、偏差と出力の関係はたとえば図3.3のようになります。調節計の測定スパン(注1)に対し、出力が0~100%変化する偏差量の比を比例帯といいます。調節計の測定範囲を0~100℃とすると、図3.3での比例帯は50%です(注2)。比例帯が0%では、オンオフ動作となります。なお、比例帯の略号としてはPB(Proportional Band)を使用します。

比例動作の調節計により図3.1

図3.1

温水加熱装置の温度制御

図3.2

オンオフ動作による制御の経過

図3.3

比例動作1)