このように偏差がなくならないというのは困るので、その理由を考えてみます。

タンク内の水を加熱するのに必要な熱エネルギーは、(タンクを通過する水の流量)×(タンク内の水の温度-タンクに入れる水の温度)に比例します。したがって、タンク内の水を目標温度にするための蒸気量は、タンクを通過する水の流量と、タンクに入れる水の温度で決まります(気温など、ほかにも影響する要因はありますが、細かい点は無視します)。あるとき、タンク内の水の温度を75℃にするには、蒸気調節弁の開度を67%にする必要があったとしましょう。しかし、図3.3では偏差が0のとき調節計の出力(=調節弁開度)は50%です。これでは、偏差を0にすることはできません。偏差を0にするためには、図3.3の比例動作の特性を変更して、偏差0のとき調節計出力が67%になるようにしなければなりません。こうすればオフセットをなくすことができるので、このような操作を人がすることを手動リセットといいます。

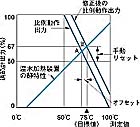

オフセットと手動リセットの関係を図3.5により説明します。タンクを通る水の流量とタンクに入る水の温度が一定であれば、調節弁の開度とタンク内の水の温度の間には一定の関係があります。これを温水加熱装置の静特性といい、図3.5には右上がりの線に示されています。一方比例動作調節計の測定値と調節計出力の関係は、図3.5の“比例動作出力”の線に示されています。これは図3.3において、目標値を75℃として書直したものです。この2本の線の交点Aが、タンク内の水の温度となります。したがって目標値とこの温度の差がオフセットです。そこで、比例動作の出力特性を修正して、“修正後の比例動作出力”の線のようにすれば、オフセットがなくなることがわかります。

しかし、オフセット量は一定ではありません。もし、タンクを通過する水の流量が減少すれば、同じ調節弁開度でも水の温度は高くなり、ときには目標温度より高くなります。すなわち、オフセットの符号は逆になるわけです。したがって、制御装置の条件がたびたび変わるような場合は、手動リセットをしばしば行う必要があるわけであり、これはわずらわしいことになります。そこで、これを調節計にやらせようということで登場したのが積分動作です。これについては、次号にて説明します。

◆ 引用文献 ◆

1)松山 裕:PID制御入門、エム・システム技研(1995)

(注1)測定範囲の最大値と最小値との差をいいます。

(注2)図3.3を式の形にすると下記で表せます。

松山 裕

松山技術コンサルタント事務所

所長

(FAX No. 03-3971-9143)

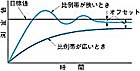

図3.4

比例動作による制御の経過1)

図3.5

オフセットの説明図1)