オンオフ制御からPID制御へ(その2)

松山 裕

まつやま ゆたか

松山技術コンサルタント事務所 所長

まつやま ゆたか

松山技術コンサルタント事務所 所長

3.3 積分動作

前号にて、比例動作による制御では一般にオフセットが残ることと、これを除くには手動で比例動作の特性を修正すればよいと説明しました。この修正を調節計が自動的に行うのが積分動作です。これには、偏差を時間により積分して、これを比例動作出力に加えてやります。偏差の積分値は偏差がある限り増加しますので、これを比例動作出力に加えれば、調節計出力は徐々に増加し、最終的には“修正後の比例動作出力”になります(前号の図3.5を参照してください)。すなわちこれによりオフセットはなくなり、同時に調節計出力の増加は停止します。

このように偏差を積分する動作を積分動作またはI動作(IはIntegralの頭文字)といいます。

ここで注意が必要なことは、積分動作出力は偏差がある限り増加しますが、偏差がなくなったらそのときの値に保持されるということです。この値を減少させるためには、マイナスの偏差を加えてやらなければなりません。このことは、調節計のスタートアップ時や、バッチ制御の場合に問題になるのですが、ここではその説明は省略します。

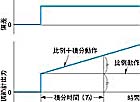

積分動作の強さは、一般に積分時間(TI)で表します。一定の値の偏差が調節計に階段状に加えられたとき、比例動作および比例+積分動作の調節計出力は、図3.6のようになります。このとき、積分動作による出力が比例動作による出力に等しくなるまでの時間を積分時間と定義します。積分時間が長いということは、出力がゆっくり変化するので、動作としては弱いことになります。また積分時間が短いということは動作としては強いわけです。積分時間がゼロでは、オンオフ動作になります。積分動作をカットするには、積分時間を無限大にする必要がありますが、これは現実的ではありません。そのため、通常の調節計では積分時間の目盛をゼロにしたとき、積分時間がカットされるように作られています。

3.4 微分動作

以上説明したように、比例動作+積分動作調節計により、オフセットをなくす、すなわち測定値を目標値に一致させることができるようになりました。しかし、調節計に要求される機能はこれだけではありません。

これまでに説明に使用してきた温水加熱装置の例をもう一度考えてみます。もし温水を工場で大量に使用しますと、新しい水がどっと入ります。これによりタンク内の水の温度は急激に下がります。このとき比例動作調節計はこれに対応して蒸気調節弁を開き、タンク内の水を加熱しますが、調節計の出力は偏差と比例帯できめられた値をとるので、必ずしも蒸気調節弁を充分大きく開けるとは限りません。そこで、このとき温度の下降速度に注目し、これに比例した出力を比例動作出力に加えてやります。これによりタンク内の水の温度の下降を早めに停止させ、元の温度に早く戻してやることができます。温度の変化速度ということは、温度を時間に対して微分することなので、上記のような動作を微分動作またはD動作(DはDerivativeの頭文字)といいます。なお、タンクに新しい水を加えることは、タンク内の水の温度を変化させ、温度制御を乱すことなので、制御の見地では外乱といいます。すなわち、微分動作は、外乱の影響を早く除くために必要なのです。また、上記の説明では“温度を微分する”としましたが、一般的には、“測定値を微分する”または“偏差を微分する”と考えてください。

微分動作の強さは、微分時間(TD)で表します。偏差が一定速度で変化するとき、比例動作および

図3.6

比例十積分動作2)