3.5 PID動作

以上説明したように、調節計には比例動作・積分動作・微分動作の3つが必要です。そこでこの3つの機能を複合した動作をPID動作といいます。

現在ほとんどの調節計がPID動作を採用しています。また、PID動作に基づく制御方式をPID制御といっています。

以上オン・オフ、比例、比例+積分、比例+微分、比例+積分+微分の順に制御動作を説明してきましたが、実際に調節計の発達もこの順で行われたのです。少なくとも1960年代までは、日本の調節計はアメリカのあとを追っていたわけですが、アメリカで比例+積分動作調節計が初めて市場に出現したのは1930年代初め(Foxboro社)、PID動作調節計が開発されたのが1939年頃(Taylor社)といわれています1)。

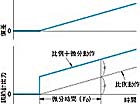

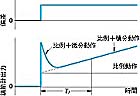

PID動作調節計に階段状の偏差を加えたときの出力の変化(ステップ応答)を図3.8に示します。これは調節計単体でのテストにおける応答であり、実際の制御のときの応答ではありません。なお、このとき微分動作による出力は、理論的には無限大の大きさで、かつ時間幅がゼロのパルスになります。これは実際にはあり得ないし、また実現しても制御対象に悪い影響を与えますので、実際の調節計では不完全微分というものを用います。これは、いわば微分による変化をやや鈍らせたものです。図3.8の比例+微分動作の線は、その様子を示しています。

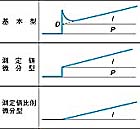

PID動作には、偏差に対してPIDの各動作を適用する基本型のほかに、微分動作を測定値に対してのみきかせる測定値微分型と、微分動作と比例動作を測定値に対してきかせる測定値比例微分型があります。基本型では、目標値を変更するたびに出力が大きく変動するので、これを避けるための方式です。この3方式は、おのおの一長一短ありますが、これについては別の機会に説明します。なお、上記3方式の目標値変更時の調節計出力の変化を図3.9に示します。なお、外乱に対する出力変化はすべて同じです。 ■

◆ 参考・引用文献 ◆

1)Jim Strothman:M&C Technology History、InTech、Vol.42、No.6、p.55~56(1995)

2)松山 裕:だれでもわかる自動制御、省エネルギーセンター(1992)

松山 裕

松山技術コンサルタント事務所

所長

(FAX No. 03-3971-9143)

図3.9

3種類のPID動作の

調節計出力変化2)