調節計の発展経過と現状

松山 裕

まつやま ゆたか

松山技術コンサルタント事務所 所長

まつやま ゆたか

松山技術コンサルタント事務所 所長

9.調節計の発展経過と現状

9.1 調節計発展の歴史的経過

フィードバック制御の起源は、ワットの蒸気機関の回転速度制御といわれますが、これはいわば装置の一部でした。独立した調節計としては、20世紀初頭から多く使用されていた可動コイル式の温度調節計が最初でしょう。この調節計の制御動作は、2位置制御(オンオフ)か3位置制御でした。

次いで海外では1930年代に空気式の大形調節計が出現しました。このあと空気式の小形調節計が出現し、1950年代から60年代にかけて一世を風靡しました。空気式に5~10年遅れて電子式の小形調節計が登場し、徐々に空気式に取って代わりました。ただしそのころはアナログ式でした。

1970年代初頭に開発されたマイクロプロセッサは、調節計に非常に大きな影響を与えました。まず、1975年にマイクロプロセッサを使用した分散形制御システム(DCS)が日本・海外同時に発表され、1980年代には大規模計装の主流はDCSとなりました。次にマイクロプロセッサを使用したデジタル式電子式調節計が開発され、間もなくアナログ式を駆逐しました。また、低価格調節計の代表であった温度調節計も、みるみるデジタル式となり、今や可動コイル式は市場には存在していません。

さらに最近のパソコンの普及とローコスト化やソフトウェアの発達は、パソコンを利用した制御システムを発展させ、今やDCSに取って代わろうという勢いを見せています。

以下空気式調節計・電子式調節計・DCSに分けて、最近の動向と現状について見て行くことにします。

9.2 空気式調節計

調節計らしい調節計の最初の製品は空気式です。最初は記録紙径300mmの丸形記録調節計が主流でした。この表面寸法はおよそ縦450mm×幅350mmで、非常に大きいスペースをとりました。前に説明したジーグラ・ニコラスのPID最適調整法は、このタイプの調節計によって実験され確立したのです。しかし、このように表面寸法が大きいと、ちょっとした計装ではパネル面積が大きくなりすぎて困ります。そこで、縦150~200mm、幅75~90mm程度の空気式調節計が開発されました。しかし温度計や流量計の一部(とくに電磁流量計)では空気式伝送器を製作しにくいため、一時は電子式小形調節計も空気式とデザインを揃え、計器パネルに並列設置する時代がしばらく続きました。しかしその後電子式が主流となり、現在では空気式調節計の使用は非常に少なくなっています。

9.3 電子式調節計

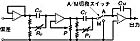

最初に開発された電子式調節計はアナログ式で、信号の増幅に使用する素子は真空管でした。その後トランジスタ・IC・オペアンプと進みました。表示部には可動コイルが使用され、かなりあとになって蛍光もしくはLEDバーグラフや液晶が使用されるようになりました。PID動作を実現する回路は抵抗とコンデンサでした。PID回路の例を図9.1に示します。この方式では、積分時間・微分時間はCR回路で作ります。しかし、電気回路が直列に接続されているのでこの両者の間に干渉があります。

デジタル式調節計では、測定入力信号はA/D変換回路によりデジタル信号に変換されてから、マイクロプロセッサとメモリより成るデジタル演算回路に送られ、ここでPID演算や各種の演算を施されます。そのあと出力回路によってDC4~20mAに変換され出力されます。構成例を図9.2に示します。

デジタル式調節計では、一定周期ごとに入力を取り込み、かつ一定周期ごとに出力を更新します。したがって、本質的には間欠的な制御を行うことになります。しかしその周期は0.1~0.5秒程度とごく短いので、実質的にはアナログ式調節計との差はありません。

図9.1

アナログ調節計のPID回路例