調節計の機能(その2)

松山 裕

まつやま ゆたか

松山技術コンサルタント事務所 所長

まつやま ゆたか

松山技術コンサルタント事務所 所長

10.5 制御出力の種類

本入門の第9回にて説明したように、電子式調節計の出力には通常DC4~20mAが使用されています。しかし操作部の種類や目的によっては、これ以外の出力を用いたり、4~20mAでも特殊な使い方をすることがあります。これを表10.1に示します。

(1)リレー接点出力

温度制御の場合、ヒータに流す電流をリレーでオンオフすることはよく行われています。しかし単純なオンオフ動作ではあまりよい制御ができないので、やはりPID制御を行うことが望ましいのです。オンオフ 動作でかつPID制御と同じ効果をもたせる方式に、時間比例動作方式があります。これは、リレー接点を一定周期でオンオフさせ、かつ1周期のなかでオンの時間を変化させることによって実現します。図10.3において、Tを1周期の時間(サイクルタイム)、Tonをリレーのオン時間とすると、Ton/Tを調節計のPID演算値に比例させます。こうするとミクロ的にはオンオフ動作ですが、平均化して考えると、DC4~20mAの連続出力に相当した制御効果が得られます。

リレー接点出力においては、調節計の出力部にリレーを使用し、外部のリレーや電磁開閉器をオンオフさせます。オンオフの周期を短くするほうが制御結果はきれいになりますが、リレー接点の寿命が短くなります。そのため一般には10~30秒程度の周期にします。なお、リレー接点出力を使用して電磁弁を駆動させることもあります。小流量の流体を操作するときに便利です。

(2)電圧パルス出力

リレーには接点の寿命があるので、外部リレーにSSR(ソリッドステートリレー)を使用することもよくあります。SSRは半導体で構成されたリレーなので、接点の寿命は長く、メンテナンスフリーという特長があります。この場合は、調節計より電圧パルス出力(電圧はたとえばDC12V)を出します。動作的には図10.3と同じです。

(3)電動弁駆動出力

電動弁というのは、調節弁を動かすのに電動モータを使用する弁です。モータは一般に正方向か逆方向に回転しつづけますので、これだけでは弁開度を一定値に保つことはできません。そのため電動弁を自動制御に使用するときは、通常電動弁駆動形調節計を使用するか、一般形調節計に電電ポジショナを併用します。

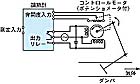

図10.4に、電動弁駆動形調節計の原理図を示します。図のコントロールモータは、リンクを介してダンパの角度を変化させ、気体の流量を制御しています。コントロールモータにはポテンショメータ(スライド抵抗)が取付けられており、モータの回転角に比例した信号を調節計に送ります。調節計はこの信号を受け、これを調節計内部のPID演算値と比較し、この差がゼロになるよう出力リレーをオンオフします。出力リレーは2個あり、それぞれオンのときモータを正転もしくは逆転させます。モータの回転角とPID演算値が一致すると、出力リレーは両方ともオフとなり、モータは停止します。PID演算値とモータ回転角が比例的に対応するので、この動作を位

表10.1

各種の調節計出力

図10.3

時間比例出力1)

図10.4

位置比例動作原理図1)