| 2002年7月号 | ||||||||

計装豆知識アイソレータの必要性 | ||||||||

| アイソレータとは、計装関係では信号絶縁器を指し、入力信号と出力信号の間を直流的に絶縁する機能(数10MΩ以上/DC500V程度)をもったものです。また、最近の一般的なアイソレータは、入力信号と電源の間、および出力信号と電源の間も絶縁されているので、これを3方向(3ポート)絶縁機能と呼ぶこともあります。 アイソレータは、計装システムの中で、① 信号の回り込み防止、② 機器の保護、③ ノイズの影響の低減、④ 異なるメーカー機器間での信号取り合い点の分界、などの目的で広く用いられています。ここでは、アイソレータの必要性(効果)について、上記 ①での事例をとり上げて説明します。なお、アイソレータの機能が信号変換器やリモートI/O機器に内蔵されている場合にも同等な効果があります。

上記の現象は、信号源とどちらか一方の計器、もしくは両方の計器の間にアイソレータを挿入して信号を直流的に絶縁することにより回避できます(図2参照)。

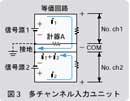

ここで、No.1chとNo.2chの入力回路がそれぞれ独立していて、マイナス側の端子がお互いに絶縁されていれば問題はありません。しかし、多チャンネルの入力をもつ機器の場合、各入力のマイナス端子が、すべて共通の電位(コモン)になるように破線のように内部接続されていることが少なくありません。その場合には、図3中に示す等価回路のようになって、電流の回り込みが起き、No.1chの回路に接続された計器Aへの信号がバイパスされてしまいます。 上記の現象は、前例と同様にNo.1chかNo.2chのどちらか一方、もしくは双方の回路にアイソレータを挿入すれば回避できることが容易におわかりになるでしょう。本例のような多チャンネルの入力機器で、相互のチャンネル間を絶縁することを、チャンネル間アイソレーションと呼ぶことがあります。 なお、エム・システム技研の多チャンネル入力のリモートI/OユニットR5シリーズには、チャンネル間アイソレーション機能が標準装備されています。 ■

|

| |||||||

|

||||||||