| 2003年4月号 | |||||||

計装豆知識測温抵抗体の導線方式 | |||||||

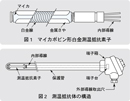

測温抵抗体は、金属の電気抵抗が、温度によって変化する特性を利用した温度検出器です。金属抵抗素子の材質としては、通常、白金(Pt)、銅(Cu)、ニッケル(Ni)などが使用されます。中でも白金は、固有抵抗、抵抗温度係数が大きく、また素線となる白金線は、純度の高いものが比較的容易に得られ、安定性も良いので工業用温度測定素子として広く使用されています注)。

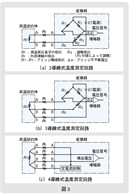

2導線式は、変換器と測温抵抗体が比較的近距離の場合に用いられます。配線費用が安価で済みますが、外部導線の長さや周囲温度の変化によって外部導線の抵抗値が変化するため、測定回路側がその影響を受け、誤差の原因になります(図3(a)参照)。 3導線式は、工業計測用として最も多く使用される方式です。外部導線の抵抗が測定回路のブリッジの両辺に分かれて相殺されるため、その抵抗変化の影響をほとんど受けません(図3(b)参照)。したがって、測温抵抗体と変換器の距離が長くても、また、周囲温度が変化した場合でも、3本の外部導線の抵抗が同じであれば、精度良く温度を測定できます。 4導線式は、標準器や精密測定などに用いる導線方式です。4導線式では、電流供給導線と電圧検出導線が独立しているため、原理的には外部導線の抵抗の影響を受けることなく、測温抵抗体素子の抵抗値を正確に測定できます(図3(c))。 ■ 〈参考文献〉 ●「計装システムの基礎と応用」 千本 資、花渕 太 共編 オーム社 ●「計装制御システム」 石井 保 編 電気書院 注)JIS C 1604に、抵抗素子が白金の場合が規定されています。 【(株)エム・システム技研 商品統括部】 |

| ||||||

|

|||||||