| 2001年7月号 | |||||||||||||

流 量 の お 話

| |||||||||||||

| (有)計装プラザ 代表取締役 佐 鳥 聡 夫 | |||||||||||||

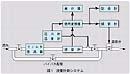

よってこの連載の狙いは、代表的な流量計の解説と、使用上の注意とします。その中で、信号変換器との関わりにも触れたいと思います。

今回は連載の最初なので、まず流量計測の基本的な事項をお話ししましょう。

次は体積流量と質量流量。多くの流量計は物質の占める体積を測る仕組みになっています。質量流量を知りたい場合は、温度計と圧力計、あるいは密度計の助けを借りて、体積流量から換算して求めるのが一般的です。近年、質量流量を直接測るタイプの流量計も登場し、特定の分野で普及しつつあります。 また脈動流・間欠流などもあります。ダイヤフラムポンプやプランジャーポンプから出てくる流れは脈動しているので、流量計の種類によっては測定誤差を生じます。脈動の振幅が大きくなった極限は流れたり止まったりする間欠流です。この場合、瞬時流量は何の役にも立ちません。

また、液体と気体、気体と固体など複数の相が混在するニ相流あるいは多相流という測定対象もあります。多相流の測定には特別な工夫が必要で一般的な流量計では測定できません。ただし、液体の中に細かい固体粒子が存在するものはスラリーと称し、いくつかの種類の流量計で測定できます。 また、測定対象が流れる流路の断面状態も図2に示すように様々です。一般的な丸パイプのほかに、角ダクトがありますし、天井のない開水路もあります。下水道は円形断面ですが、通常は非満水状態です。 ほとんどの流量計は、丸パイプを完全に満たして流れる状態を想定しており、それ以外の状態では正常に動作しません。よってこのシリーズでは、測定対象を円形断面のパイプ内を完全に満たして流れる単一相の液体、気体、蒸気、スラリーに限定します。 後に説明しますが、流量計を使いこなすには、測定対象の性質や流れの状態を正確に理解することが大変重要です。

ここで参考のため、理想的な流量計とはどのようなものか、項目を挙げてみましょう。 1)液体、気体、蒸気、スラリーなど、何でも測れる。 2)高粘度、腐食性流体が扱える。 3)流路に障害物がなく、圧力損失がない。 4)磨耗部品や可動部品がなく、保守点検が不要。 5)設置工事が簡単で、どのような姿勢でも使用できる。 6)小型軽量、かつ流量計の前後に直管部が不要。 7)測定精度が高い。 8)TCO(購入から廃棄までの総費用)が低い。 残念ながら、これらすべてを同時に満たす製品はありません。測定対象と用途に応じて、どの種類の流量計が最適か検討する必要があります。この作業は、実はかなりの経験と知識を必要とし、間違いとはいえないまでも最適ではない選択がよく見受けられます。

連載終了を待たず、今すぐ流量計を使いたい方は、センサとフィールド機器の情報センター「計装プラザ」http://www.keisoplaza.co.jp/をご利用ください。また流量計全般を勉強したい方には、前々回この連載を担当された松山裕氏の著書「実用流量測定」をお薦めします。表題のとおり実用的で平易な入門書です。出版元などの情報は計装プラザに掲示してあります。 ■ |

| ||||||||||||

|

|||||||||||||