| 2001年8月号 | ||||||||||||

流 量 の お 話

| ||||||||||||

| (有)計装プラザ 代表取締役 佐 鳥 聡 夫 | ||||||||||||

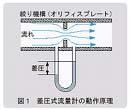

流量と差圧の関係はリニアでなく、自乗特性です。つまり、流量が2倍に増えると差圧は4倍になります。リニアな流量信号を得るには、差圧信号を開平しなければなりません。 温度・圧力補正システムを含むシステム構成例を図2に示します。 三岐弁(三箇所弁)は流れを止めずに、差圧伝送器のゼロ点調整を行うために必要です。オリフィス前後の直管部は流速分布の偏りや旋回流を減少させ、測定条件を一定にします。 図2に示したシステムは比較的複雑な例です。最も簡単なシステムは、開平演算器を内蔵した差圧伝送器と絞り機構だけから構成されます。

1)広い適用範囲 液体、気体、蒸気はもちろん、工夫によってはスラリーも測れ、また小流量から大流量まで測れます。 2)構造が簡単で低価格 可動部がないため故障しにくく、オリフィスプレートは安価です。 3)実流校正が不要 流量計は出荷前に流体(通常は水または空気)を流し、流量対出力の関係を調べる校正作業を行います。しかし、差圧式流量計については、特定の絞り構造と管口径範囲について国際的な規格があり、これに従って製作・設置すれば実流校正が不要です。 以上列挙した3つの特長の中で、最後の実流校正作業が不要である点は、この形式の最大の特長です。校正装置に対しては、流量が大きくなると多大な投資を必要とします。その点、旋盤作業と寸法検査だけで精度が保証される差圧式は、製造コストの面で非常に有利です。

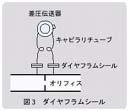

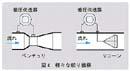

1)流量範囲が狭い 自乗特性のため、測定できる最大最小流量比が3:1程度しかとれないといわれます。これは差圧伝送器の性能が向上した今日、状況が少し変わりました。一方、流量範囲はこの程度で十分という反論もできるのです。 差圧式流量計の測定範囲は、絞り機構の設計と差圧レンジの設定で自由に選べます。したがって、比較的狭い流量範囲でも、実際に使う範囲に合わせれば、実用上困ることはありません。使用流量域が当初の計画から変わる場合には、差圧伝送器のレンジ再調整かオリフィスプレートの交換で対応できます。 2)測定精度が低い 精度がフルスケールの2~3%であり、低いといわれています。また、実際の使用状態における精度が不明であるという人もいます。これは実流校正を省いているためであり、絞りと直管部を一体化し、実流校正を行えば、精度はずっと良くなります。 使用状態でいくらの精度が出ているかは、現場に校正装置を持ち込まない限り、どの形式の流量計でも証明できません。とくに高精度を要求されるパイプライン用流量計は、校正装置と組み合わされています。 3)導圧管が詰まりやすい これは本当です。差圧式流量計のほとんどのトラブルは、差圧を差圧伝送器に導く導圧管に起因するといってよいでしょう。しかし、導圧管はダイヤフラムシールに置き換えることもできます(図3)。また近年差圧伝送器の改良によって、ゼロ点調整用の三岐弁の必要性が減り、差圧伝送器を配管に直接取付けるダイレクトマウント方式が増えました。この場合、導圧管部はきわめて短く、トラブルが減少します。 4)上下流に長い直管部が必要 これも事実ですが、渦式、超音波式、タービン式など、管内の流速分布の影響を受ける流量計に共通する問題です。流速分布の乱れがとくに大きい場合は、整流器を置くことにより上流側直管長を短縮できます。また、絞り機構にはオリフィスプレート以外にも様々なタイプ(筆者の「計装プラザ」参照)があり、たとえばベンチュリやVコーン(図4)では、必要直管長が大幅に短くなります。 5)圧損(圧力損失)が大きい 流れを絞るため圧損が大きいといわれていますが、圧損が問題になる場合は差圧レンジを低目に設定すればよいのです。また、前記のベンチュリやVコーンの場合は、構造上、オリフィスプレートより圧損が小さくて済みます。

注)ノーマル立方メートル、慣用的には「ノーマル・リューベ」ということが多い。 |

| |||||||||||

|

||||||||||||