| 2001年12号 | |||

ホットライン日記 | |||

| 変換器のことなら何でもお電話ください。すべてのご要望にお応えできます。クレームについても対応します。 ホットラインフリーダイヤル 0120-18-6321 | |||

| Q 電球の耐久劣化試験のため、PCレコーダ(形式:R1M)を用いてデータを収集しようと考えています。試験対象(フィラメント)の破損をトリガ信号にしてその前後各5分間の状況を解析したいと考え、トリガの設定画面を見ましたが、時間指定ではなく回数指定になっています。時間指定はできないのですか。また、取得データの記録はどのようにして行いますか。 A (サンプリング周期×回数)により記録時間を指定してください。サンプリング周期1秒の場合、前後各300回とすることで、所望のデータを記録できます。作成されるデータは、あらかじめ設定した領域に年月日名のフォルダを自動作成し、時分秒のファイル名を付します(例:20011010\101530.trg)。試験終了後にこのデータを読み出し、「FILE AS」ボタンにより、Excel用のデータに変換できます。 |

| ||

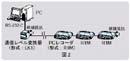

| Q PCレコーダ(形式:R1M)を工場内の3箇所に設置して、監視室まで総延長500m(仕様書記載の最大値)をツイストペアケーブルで通信しようとしたところ、伝送できませんでした。エム・システム技研に問合せたところ、終端抵抗を入れていないのが原因であることがわかり、その対策をとったところ正常になりました。終端抵抗の必要性について、もう一度説明してください。 A 末端が切断したままになっている通信ケーブルに周波数の高い信号を流すと、切断面から反射した信号と元の信号が混ざって、信号の読み取りができなくなります。この現象を防ぐのが終端抵抗の役割です。終端抵抗の値は、ケーブルの種類やRS-485などの伝送規格により決まります。R1Mシリーズをはじめとするエム・システム技研製品には、この終端抵抗をあらかじめ機器に内蔵させてあり、R1Mシリーズは、出荷時にその抵抗が活きるよう(終端配置用)に端子間接続片で回路接続してありますので、もし中間配置の場合は、端子間接続片を取り去って、上記の抵抗を遊ばせてください。また、R1Mシリーズ以外の製品は、出荷時に上記の抵抗を遊ばせた状態(中間配置用)に回路接続してありますので、もし終端配置の場合は、指定された端子間を導線で接続し、上記の抵抗を活かしてください。終端抵抗の必要性についての詳細は、エム・システム技研ホームページ(https://www.m-system.co.jp/)の「テクニカルデータ・計装豆知識(1)・終端抵抗」をご覧ください。 |

| ||

| Q ビニルハウスの遠隔温度監視を行うため、温度変換器からの出力DC4~20mAを、計測値を音声で報告するてれとーく(形式:TLA)に取り込んで上下限異常時に音声通報しています。ビニルハウス内での作業中には、一時的に音声通報を止め、その間温度変換器からの信号を保持したいのですが、何か良い方法はありませんか。 A アナログメモリ(形式:AMS)を使用され、ハウス内での作業中は端子⑤-⑥間を開放しておかれると良いです。AMSは、端子⑤-⑥を短絡した場合は、絶縁電圧変換器としてスルーで入出力信号を受け渡ししますが、端子⑤-⑥を開放した場合は、その瞬間の入力信号を保持します。 *てれとーくはエム・システム技研の登録商標です。 |

| ||

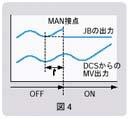

| Q DCSの異常発生時に、DCSからの制御出力信号DC4~20mAをバックアップしたいと考えています。バックアップ方法としては、DCSの異常時に出力される接点信号を取り込んで、その瞬間から遡った値を保持したいのですが、何か良い方法がないでしょうか。 A アナログバックアップ(形式:JB)をご使用ください。JBのバックアップ機能は、MAN指令接点がONになると、設定時間(t)だけ前のCAS入力値を出力します。同時にマニュアル動作に移行し、UP/DOWN入力により信号を変換できます。このほか、復旧時の動作などにも各種の機能を用意しています。DCSに限らず、調節計などのMV値のバックアップを行う際、JBをご検討願います。 |

| ||

|

|||