| 2002年8月号 | ||||||||

圧 力 の お 話

| ||||||||

| 松山技術コンサルタント事務所 所長 松 山 裕 | ||||||||

航空機では、機内各所用の圧力計のほか、高度計として絶対圧力計が使用されています。前回説明したように、気圧は地球を取り巻く空気の質量によって発生しますので、上空に行けば行くほど気圧は下ります。したがって、航空機に設置した気圧計の指示は航空機の高度を示します。 我々の日常生活に身近な圧力計としては血圧計があります。昔からお医者さんが使用していた血圧計には、水銀を入れた液柱式圧力計(2.1項参照)が使用されてきました。最近は、小形の半導体センサを使用した自動血圧計が数多く使用されています。 現在実用されている圧力測定法は、大きく弾性式と非弾性式に分けられます。弾性式は、ブルドン管、ベローズ、ダイアフラムといった弾性をもった受圧素子を使用し、この素子が圧力を受けて生じた変位や歪を測定する方法です。現在使用されている圧力計や差圧計のほとんどは弾性式です。 非弾性式としては液柱式と重錘式が主な方法です。これらは、今 は圧力測定法の主流ではありませんが、圧力の標準器としては現在も重要な地位を占めています。 今回は非弾性式圧力測定法について説明し、弾性式圧力測定法については第3回と第4回に説明します。また第5回には差圧伝送器とその応用、第6回は真空測定法について説明する予定です。

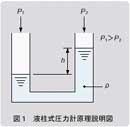

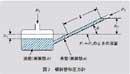

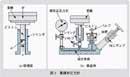

U字形の管に液体(水・水銀・油など)を満たし、一端に圧力を加えると、管内の液体は圧力に押されて移動し、U字管の両脚の液位差と圧力がバランスした所で停止します。したがって、その液位差を測定すれば圧力を知ることができます。U字管をガラスで作れば、目視により容易に圧力を知ることができます。またU字管の両端に圧力を加えれば、差圧と液位差が比例するので差圧測定に使用できます(図1)。差圧と液位差との関係は、下記の式で計算できます。 P1-P2=ρgh ここで、P1、P2の単位はPa、ρは液体の密度(水なら1000kg/m3)、gは重力の加速度(9.81m/s2)、hの単位はmです。 微小な圧力(または差圧)を測定するには、傾斜管形圧力計が使用されます(図2)。図において単管の角度θを小さくすると、液位の変化量lが拡大されます。角度を可変にした製品もあります。ただしあまり角度を小さくすると、毛細管現象などで誤差が発生します。 以上の説明は指示計の場合ですが、第二次世界大戦後、U字管式浮子形差圧伝送器が製品化されました。これは液体に水銀を使用し、U字管の一脚を太くして水銀の液面上にフロートを浮かべ、このフロートの上下する位置を電気的に遠方へ伝送する方式でした。この製品は、差圧式流量計として非常に普及し、産業の自動化に大きな役割を果たしました。 しかし、この製品は小形軽量にできないこと、取り扱いに注意を必要とすること(水銀が汚れると誤差が生ずることや間違って片方から高い圧力をかけると水銀を吹き飛ばしてしまうこと)などの欠点があり、その後開発された小形軽量の弾性式差圧伝送器に追われて姿を消しました。 液柱式圧力測定法には、圧力と液位差の関係が理論どおりであり信頼性が高いという長所があります。そのため、気圧測定の国家標準器に採用されています。この標準器の原理は前月号の図2に示したトリチェリの装置と同じですが、水銀柱の上端と水銀だめの液面を光干渉計の反射面として、その液位差を精密に測定する方法が日本では採用されています。測定の不確かさは、1気圧(1.013×105Pa)において、0.5Paとされています。 2.2 重錘式圧力測定法 一定質量のおもり(重錘)に発生する重力と、一定の面積にかかる圧力を釣合わすことにより、一定の圧力を発生させることができます。この原理による圧力計を重錘式圧力計といいますが、圧力計というより圧力発生器・圧力標準器として使用されています。また日本の圧力の国家標準はこの重錘式圧力計です。なお、この圧力計は、圧力を釣合わすという意味で圧力天秤ともいわれています。 この圧力計の原理図と構造例を図3に示します。ピストンの上に重錘が乗っており、ねじポンプによりピストンの下に圧力を加えます。この圧力と重錘に働く重力が釣合い、ピストンが少し浮いた状態では、P=Mg/A(Mは重錘とピストンの合計の質量、Aはピストンの平均断面積)となるので、高い精度で一定の圧力が得られます。ただし、ピストンとシリンダ間の隙間を精密に加工し、かつ摩擦を減らすためにピストンを回転させるなどの注意が必要です。 2.3 その他の非弾性式圧力測定法 沈鐘式(シングルベル、ダブルベル)、リングバランスなどがありますが、現在製品としては販売されていないので、説明は省略します。 ■ |

| |||||||

|

||||||||