| 2002年10月号 | ||||||||

圧 力 の お 話

| ||||||||

| 松山技術コンサルタント事務所 所長 松 山 裕 | ||||||||

(前月号より続く)

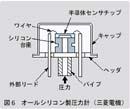

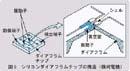

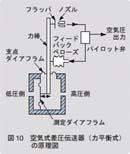

ダイアフラム式圧力計には、表面が平らなので流体の付着や滞留が少ないこと、ダイアフラムの変位が微少な範囲で使用すれば精度・再現性がよいことなどの特徴があります。この圧力計は、圧力指示計としてより、圧力・差圧伝送器として広く使用されています。 4.1 ダイアフラムの変位を検出する方法 ブルドン管やベローズと同じく、圧力によって生じた変位をギア機構を介して指針を振らせる指示計があります。これは上記の特徴を生かし、半導体産業用などに使用されています。しかしダイアフラムの変位量は小さいので、精度はあまり良くありません。一般の製品では、変位を静電容量方式により電気量に変換し、これを増幅して出力します。圧力検出部の例を図5に示します。セラミックダイアフラムに圧力がかかるとダイアフラムはたわみ、移動電極と上部の測定電極の間の静電容量が変化します。一方移動電極と参照電極の間の静電容量はほとんど変化しません。そこで、この2つの静電容量の差より圧力を求めます。なお、セラミック台とダイアフラムの間を大気に開放すればゲージ圧が、真空にして封止すれば絶対圧が測定できます。 4.2 ダイアフラムの歪みを検出する方法 歪みというのは、物体のわずかな伸縮を示す物理量で、物体の長さlと伸縮量Δlの比Δl/lによって定義されます。物体の歪みを検出するには、物体の表面に歪ゲージを取り付けるか作り込むかして、歪みを電気抵抗の変化などに変換します。圧力測定の場合は、シリコンダイアフラムの上に不純物を拡散して歪ゲージを形成する方法や、非金属もしくは金属のダイアフラムの上に電気絶縁層を作り、さらにその上にシリコンの薄膜を蒸着させて歪ゲージを形成する方法がよく用いられます。オールシリコンの例を図6に、金属ダイアフラム+シリコンの例を図7に示します。これらはいずれもシリコン半導体製造技術を応用したものです。 図6の例は、家電用(風呂、洗濯機などの水位検出、掃除機やエアコンなどの圧力測定など)、電子血圧計用、自動車用などに使用される製品で、パッケージに金属キャップを使用しています。測定圧力は、ゲージ圧、絶対圧力ともに可能ですが、いずれも非腐蝕性流体用です。またハイブリッドICと一体になった製品もあります。 図7の例は、主として産業用です。金属ダイアフラム(通常ステンレススチール)上にSiO2の絶縁膜を形成し、その上にシリコンの薄膜を蒸着します。さらに、この薄膜をフォトエッチングにより歪ゲージの形にします。次に電子ビーム蒸着により金の配線を、プラズマCVD(化学的気相成長法)により保護用の窒化シリコン膜を形成して完成します。この構造では、流体に接する部分がステンレスなので耐蝕性に優れていること、製作できる圧力範囲が広いことといった特徴があります。 ダイアフラムの歪みを検出する方法には、前記のシリコン歪ゲージ式以外に振動式があります。これは、差圧を受けるシリコンダイアフラム上に微少な振動子を作り込む方式です。このようにすると、この振動子の周波数はダイアフラムの歪みに対応して変化します。図8に示すようにダイアフラムに圧力が加わりますと、中央部には圧縮、周辺部には引張の力を生じます。そのためこれらの場所に設置された2個の振動子の周波数は、逆方向に変化します。そこで両者の周波数の差をとると、差圧に比例した値が得られます。この考え方で製品化された差圧伝送器のシリコンダイアフラムチップの構造を図9に示します。これは3次元マイクロ加工技術を使用して、7mm角の単結晶シリコンを加工し、ダイアフラムの表面に2個の振動子を作り込んでいます。振動子はH字状で、Hの一脚の長さは500μm、幅20μm、厚さ5μmです。このダイアフラムチップを使用した差圧伝送器の長所は、静圧および片側過大圧に強く、かつ長期間ゼロ点変動が生じないところにあります。 4.3 ダイアフラムに生じた力を検出する方法 ダイアフラムに生ずる力は、圧力とダイアフラムの面積の積ですから、この力を測定すれば圧力がわかります。この原理による圧力計の例として、力平衡式差圧伝送器を図10に示します。 測定ダイアフラムの左右に圧力が加わると、ここに発生した力により力棒の上部のフラッパが移動し、少量の空気を常時吹き出しているノズルとの間隔が変化します。そのためノズルの背圧が変化しますので、これをパイロット弁で増幅し、フィードバックベローズに加えるとともに外部へ出力します。測定ダイアフラムに生じた力と、フィードバックベローズに発生した力は、支点ダイアフラムを介して押し合い、この2つの力がバランスした所で静止します。このように力がバランスすることを利用しているので、力平衡式といいます。 ■ ◆ 参考・引用文献 ◆ 1)松山 裕:実用 工業計測、日刊工業 新聞社(1999) |

| |||||||

|

||||||||