| 2003年5月号 | |||||||||||||

レベル の お 話

| |||||||||||||

| 松山技術コンサルタント事務所 所長 松 山 裕 | |||||||||||||

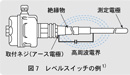

面積Aの2枚の金属板を距離dだけ離して平行に置きます(図1)。これを電気回路に接続しますと、ここに静電容量注1)を生じます。両平板の間に何らかの物質が存在しますと、この静電容量はkε・A/dに比例した値となります。このkεは誘電率といい、物質に固有の値です。この定義において、両平板間に物質がまったくない場合(つまり真空)の誘電率を1として物質の誘電率を決めるとき、これを比誘電率といいます。一方両平板間に物質が部分的に存在する場合は、静電容量はその物質の量に応じて変化します。液体用レベル計の原理図を図2に示します。内部電極と外部電極間に液体がまったくない場合と液体がある場合の静電容量の差は液体レベルhに比例しますので、両電極間の静電容量を測定して液位を知ることができます。 静電容量式レベル計には、(1)設置・保守が容易 (2)温度・圧力等の使用可能範囲が広い (3)液体・粉粒体の両方に使用可能 (4)比較的安価などの長所がありますが、一方対象物体の誘電率の変化により誤差が発生するという短所があります。 参考までに物質の20℃での比誘電率の例を挙げると、空気は1.0005、水は約80、砂は2.5~5、エチルアルコールは24.3です。 静電容量式レベル計には、制御用レベル計、タンク用レベル計およびレベルスイッチがあります。

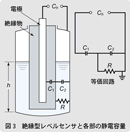

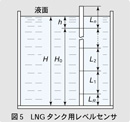

一方液が導電性の場合は、電極間および電極と容器の間は短絡に近い状態になり、このままではレベルの測定はできません注2)。そこで、電極をテフロンなどの絶縁性物質でコーティングします。この場合は、容器と液体がセンサの外部電極に相当し、コーティングした絶縁性物質に発生した静電容量を測定することになります(図3)。 センサには棒状センサとロープ状センサとがあります。測定範囲が大きい場合(およそ4m以上)ではロープ状センサを使用します。 粉粒体の場合も原理・構造は液体用とほぼ同じですが、含水率の変化による比誘電率の変化に注意する必要があります。 このレベル計では、測定対象物質の比誘電率が変化すると大きな誤差が発生します。そのため、下記のいずれかの対策をとる必要があります。 (1)必要により現場校正を時々行う。また測定対象物質の温度変化が大きいときは、比誘電率の変化による誤差を防ぐため温度補正を行う。 (2)リファレンスセンサを併用し、誘電率の変化を自動補償する。 リファレンスセンサは、常に測定対象物質内に設置し比誘電率を測定するセンサで、メインセンサと一体の場合(図4参照)と別に設置する場合とがあります。一体型の場合は、図4に示すLR部のレベルは測定できません。

◆ 参考・引用文献 ◆ 1)穴見 幸夫(オムロン阿蘇):静電容量 式レベル計、オートメーション、Vol. 42、No. 12(1997)、p. 52 注1)静電容量とは、いわば電気をためる能 力です。電気容量とかキャパシタンスともいいます。 注2)液体の導電率が大きいと、図3の等価 回路に示すように、液体中に発生した静電容量C2は液体の等価抵抗Rによってほぼ短絡されます。

|

|

||||||||||||

|

|||||||||||||