| 2003年6月号 | ||||||||||

レベル の お 話

| ||||||||||

| 松山技術コンサルタント事務所 所長 松 山 裕 | ||||||||||

レベル計センサを、レベルの測定対象に接触させたくない(もしくはさせられない)場合はかなりあります。その場合、これまでに説明してきたレベル計ではなく、非接触型レベル計が必要になります。非接触型レベル計としては、かなり以前より超音波式レベル計が広く使用されてきました。一方近年急速に発展してきた非接触型レベル計に、マイクロ波式レベル計があります。今回は超音波式レベル計について説明し、次回にマイクロ波式レベル計について説明します。

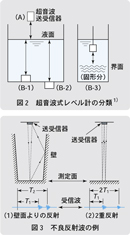

超音波式レベル計は、下記に分類されます。 A.空中超音波式(液面・粉粒体面用) B.水中超音波式 B-1 水底設置形 B-2 容器外部設置形 B-3 界面測定形(水と固形沈殿物の界面など) これらの概念図を図2に示します。 超音波式レベル計には、上記のような反射型のほかに透過減衰型もあります。これはレベルスイッチとして使用されています。これについての説明は省略します。 超音波式レベル計には、(1)センサが測定対象に接触しないので、腐食性液体や速い流れの水路などのレベル、粉粒体のレベルなどの測定が可能 (2)可動部がないので、メンテナンスがほぼ不要 という長所があります。一方、(1)超音波の照射範囲に他の物体があると、にせの反射波が帰ってきて誤動作を生じる (2)超音波の通るパスの途中に速い気体流があると動作が不安定になる (3)真空中の測定は不可能である (4)高温・高圧の環境では通常使用が困難である などの制約があります。

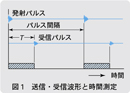

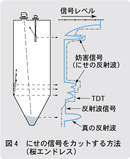

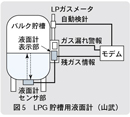

V=331.45+0.607t そのため、超音波送受信器には温度センサが内蔵されており、この信号によって温度補正を行います。空中超音波式のレベル測定範囲には、たとえば0.5~6mから2.5~60mなど多くの種類があります。ここで測定範囲が0からスタートしていないのは、送受信兼用型の製品には不感帯があるからです。送信器内の振動子が振動することによって超音波パルスを送信するのですが、その振動は送信後すぐには止まりません。この振動が残っているうちは、反射して帰ってきた超音波パルスを受信できません。そのため不感帯は避けられませんが、これをきらって送・受信器を分けた製品もあります。 超音波式レベル計に使用される超音波の周波数は10kHzから50kHz程度です。測定距離が小さいモデルでは高い周波数(たとえば40kHz)、測定距離が大きいモデルでは低い周波数(たとえば10kHz)を使用します。一般に周波数が高いほど分解能は上がりますが、超音波の減衰は大きくなるので、測定距離により選択します。 測定対象面が液体ですと、反射する超音波のエネルギーは大きいので、測定面からの反射波の一部が容器の壁などで再度反射されて送受信器に戻ることがあります。また、戻ってきた反射波が送受信器にあたって再び測定面に向かい、2重反射を起こすこともあります。これらはいずれも、正しい反射波より遅れて送受信器に戻りますので、一番最初に戻ってきた受信波を採用し、あとの受信波を無視するように作られています(図3参照)。一方粉粒体では、表面に凸凹があるので反射波が弱くなります。そのため、同じモデルでも粉粒体では測定可能距離は短くなります。また粉粒体は上から静かに落下させると、円錐状に堆積します。そのため、超音波の送受信器の設置位置と角度によっては反射波が送受信器に戻らないことがありますので、送受信器の設置に注意する必要があります。 超音波のパスに障害物があると、そこからにせの反射波が戻ってきて大きい誤差を発生します。粉粒体用のサイロでは、内部に継ぎ目、補強材、はしごといった障害物があることが多く、レベル測定の妨げになります。これを防ぐため、最近はデジタル技術を使用して障害物を避ける工夫がされています。例を図4に示します。これは容器内の障害物について、あらかじめにせの反射波の発生する位置やその強度を調べておき、それらを検知しないようにレベル計を前もって設定しておく方法です。図にTDT(Time Depended Threshold)と書いてある点線より大きい信号だけをレベル計は検知するので、にせの反射波はカットされます。

これは超音波送受信器を水底に設置し、水面に向けて超音波パルスを発射し、水面から反射してくるパルスを受信する方式です。水中での超音波の減衰は小さいので、超音波の周波数は数MHzと高くできます。そのため分解能・精度ともに高くなります。開水路の流量測定への応用がよく見られます。 (2)容器外部設置形 液体が入った容器の底の外部に超音波送受信器を設置します。超音波パルスは容器底の金属板を通って内部に入り、内部の液のレベルを測定します。この原理の製品は以前からありましたが、最近開発された例を図5に示します。これはLPGをボンベではなく、液体のままバルク貯槽に配送するシステム用です。センサはマグネットで容器の鋼板に取り付け可能で、かつ電池駆動となっています。 (3)界面測定形 代表的な例は、下水処理における活性汚泥の沈殿槽で、上ずみの水と沈殿汚泥界面を測定します。超音波送受信器は、水面もしくは水中に吊します。超音波の反射エコーをカラー画像で表示できる製品もあります(カイジョー)。 ■ ◆ 参考・引用文献 ◆ 1)松山 裕:実用 工業計測、日刊工業 新聞社(1999) |

|

|||||||||

|

||||||||||