| 2004年2月号 | |||||||||||||

4~20mA物語(続編)

|

|||||||||||||

| (有)計装プラザ 代表取締役/技術士 佐 鳥 聡 夫 |

|||||||||||||

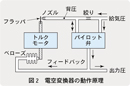

この2つの製品は互いに似ていますが、機能は異なります。図1に示すように、空気式調節弁と組み合わせる場合、電空変換器はDC4~20mA信号に比例する空気圧(通常20~100kPa)で調節弁を動かします。この場合、調節弁が目標位置以外で止まっても修正動作は行いません。 それに引き換え、電空ポジショナは電流信号に比例する位置まで調節弁が動かなければ、出力圧を変えて位置を調節します。 一方、どちらも電流空気圧変換機構とフィードバック機構からなる力平衡システムという点では共通しており、いわば兄弟のような関係です。図2に示すように、フィードバック信号を出力圧から得るか、調節弁の開度から得るかが両者の違いです。

ことに問題なのは、私が勤めていた北辰電機の信号レベルがDC2~10mAであったことです。DC2~10mA用だけを作ったのでは販路も狭く、また将来納入済みの製品をすべて改造するということにもなりかねません。できれば改造せずに、将来DC4~20mAにも使いたかったのです。

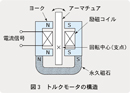

図3にその動作原理図を示します。コの字形をした磁性体のヨークの間に励磁コイルがあり、励磁コイルの中心に磁性体のアーマチュアが支点を中心に回転できるように支えられています。2つのヨークをまたいで永久磁石が貼り付けてあり、ヨークは各々N極とS極に磁化されています。励磁コイルに電流が流れるとアーマチュアは磁化され、ヨークの磁極と反応して支点の周りに回転力を生じます。 発生したトルクでアーマチュアがフラッパをノズルに押し付けると、ノズル内の圧力(背圧)が上がり、この圧力をパイロットバルブで増幅します(図2参照)。 電空変換器はこの増幅された圧力を伸縮自在な金属ベローズに送り込み、ベローズが発生する力をアーマチュアを押し戻す方向に加えて、力平衡のバランス状態を作り出します。 このバランス状態に達したときの圧力が出力信号になります。 電空ポジショナでは、ベローズの代わりに調節弁の動きをレバーとカムでスプリングの伸びに変え、その力でアーマチュアを引き戻してバランスさせるので、本質的な動作は変換器と変わりません。

まず考えたのは、コイルにタップを出し、信号レベルに応じてタップ位置を切り換えることでしたが、巻き枠のスペースを無駄にとるので止めました。次に考えたのは、信号がDC4~20mAのときにはコイルと並列に抵抗を抱かせ、余分の電流を抵抗で捨てることでしたが、巻枠のスペースが無駄になる上、コイルと抵抗の温度特性が合わないと使用中に分流比が変わり、ゼロ・スパン調整が狂ってしまいます。 結局、DC2~10mA用は細目の線を目一杯巻き、DC4~20mAは太目の線を半分巻くより仕方ありません。つまりコイルは別々になります。 この難題を一気に解決したのは意外に古くからある無線の技術でした。無線の世界ではバイファイラ巻きといって2本の線を揃えて巻くコイルがあります。励磁コイルにこの技術を応用すれば完全に巻き数の同じ2つのコイルが同時にできます。これを図4に示すようにDC2~10mA用は直列、DC4~20mA用は並列に切り換えればよいことに気付きました。 このアイデアによれば再調整なしに2つの信号レベルに対応でき、開発した製品ELA104/114は予想以上にご採用いただきました。その後DC2~10mA信号がなくなりDC4~20mA用のコイルに一本化されましたが、コイル以外は原型のまま昭和58年に、北辰電機がかつてのライバル横河電機と合併するまで生産が続きました。ことによると、現在でもどこかのプラントでひっそりと息づいているかもしれません。

「科学技術立国」を国是とする日本ですが、今なお欧米に比べ科学技術博物館の数も質も貧弱です。西欧諸国には昔から技術の歴史を文化として味わう伝統があり、各地で技術遺産を大事に保存・展示しています。日本では「技術史を学んで何になるの?」とか「古い技術を鑑賞する暇があったら新しいことを考えろ」と言う人達がいますが、いまだに追いつけ追い越せマインドとは余裕のないことです。「遥かなるスミソニアン」など多くの著書・訳書を執筆した技術史研究家、松本 栄寿 氏はそういう人達に「なるほど世界史を学ばなくても日常生活に支障はないでしょう。しかし、それでは動物と同じではありませんか?」と反論するそうです。欧米先進国という古臭い言葉が死語になるのはいつの日でしょうか。 松本氏の素晴らしい文章は、「計装プラザ」http://www.keisoplaza.info/の「計測ミュージアム」に掲載されています。お暇な折にぜひご覧ください。■ |

|

||||||||||||

|

|||||||||||||