|

トップページ >PID制御のお話 第7回 |

|||||||

| 2004年8月号 | |||||||

PID制御のお話

|

|||||||

| ワイド制御技術研究所 所長 広 井 和 男 |

|||||||

前回、PI制御系では、偏差がなくなるまで修正動作をし続けるI制御の機能によって、P制御系で発生していたオフセットを除去できることを説明しました。今回は、I動作によってオフセットが除去できるメカニズムを考えてみましょう。

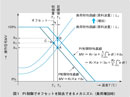

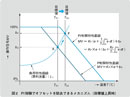

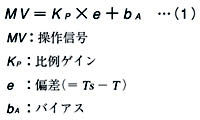

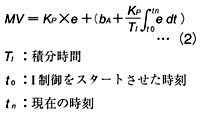

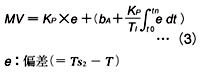

今、A点、つまり目標値Ts、負荷(原料流量)L1、バイアスがbA で、偏差がゼロのバランス状態にあるとします。この状態から負荷がL 2 に増加した場合にも温度T を目標値Ts に維持するためには、操作信号はB点に相当するbB になる必要があります。しかし実際には、P制御では(1)式で制御されるため、P制御特性直線と負荷特性曲線L 2 との交点Cで安定し、オフセット(Ts-Tc)が発生することになります。 ところが、PI制御では制御式が(2)式のようになります。  つまりPI制御にすると、偏差e をゼロにするバイアスが、(2)式に示すようにbA をスタート点として偏差e の積分値によって自動的に修正されることになります。すなわち、偏差e の大きさに比例した速度で、偏差e がゼロになるまで、バイアスの大きさを修正し続けます。図1において、負荷がL1 からL2 に増加すると、偏差をゼロにするバイアスがbA からbB に偏差e の積分値によって自動的に修正され、定常偏差e はゼロになり、オフセットが除去されて制御量が目標値にピッタリ一致することになります。 あらかじめゼロと定めている状態に戻すことをリセット(reset)するといいます。積分動作は、偏差e をゼロにするようにバイアスの値を修正することからリセット動作(reset action)とも呼ばれています。偏差e がゼロになるようにバイアスの大きさを手動で調整することを手動リセットと呼び、積分動作で自動的に調整することを自動リセットと呼びます。

このように偏差e をゼロにするバイアス値が自動的に修正されて偏差e はゼロになり、オフセットが除去されて制御量が目標値にピッタリ一致することになります。

(1) PI制御は、P制御とI制御の両者の長所を活かす形で組み合わせたものです。P制御は、制御系に偏差が発生したとき、制御量が定常状態に達するまでに時間的にどのような経路を辿って応答するかという「動特性」の調整を分担し、I制御は応答が定常状態に達してからの状態がどうなるかの「静特性」の調整を分担します。 (2) PI制御は、負荷が変化しても目標値が変化しても、制御応答特性の「動特性」を良好に制御できるとともに、「静特性」ではオフセットを除去して制御量を目標値にピッタリ一致させることができるという制御の基本機能を満たしていることから、最も基本的な制御技術と位置付けることができます。 (3) PI制御は、制御する対象(制御対象)の特性がむだ時間を含まないか、むだ時間があっても小さい場合に適しています。具体的には、流量、圧力、液面などの制御に適しています。 一般的なプロセス制御では、使用されているPID制御全体の中で、PI制御が60~90%を占め、多用されています。■ |

|

||||||

|

|||||||